Blog by Khushi prerna | Digital Diary

" To Present local Business identity in front of global market"

" To Present local Business identity in front of global market"

Digital Diary Submit Post

Digital Diary Submit Post

सर्दियां कहीं आपके मानसिक स्थिति पर तो नहीं डाल रही असर, जानिये सर्दियों में मेडिटेशन कैसे करता है आपकी मदद ठण्ड में न सिर्फ आलस बढ़ जाता है बल्कि लोगों में उदासी, डिप्रेशन और तनाव भी बढ़ जाता है। लोग ठण्ड के अँधेरे माहौल में सूर्य की गर्माहट ढूँढने का प्रयास करते हैं, लेकिन ठण्ड की मार के कारण लोग सुस्ती भगाने के बजाय और रजाई में दुबक जाते हैं। ऐसे में क्या मेडिटेशन लोगों की मदद कर सकता है, चलिए जा...

Read More

सर्दियां कहीं आपके मानसिक स्थिति पर तो नहीं डाल रही असर, जानिये सर्दियों में मेडिटेशन कैसे करता है आपकी मदद ठण्ड में न सिर्फ आलस बढ़ जाता है बल्कि लोगों में उदासी, डिप्रेशन और तनाव भी बढ़ जाता है। लोग ठण्ड के अँधेरे माहौल में सूर्य की गर्माहट ढूँढने का प्रयास करते हैं, लेकिन ठण्ड की मार के कारण लोग सुस्ती भगाने के बजाय और रजाई में दुबक जाते हैं। ऐसे में क्या मेडिटेशन लोगों की मदद कर सकता है, चलिए जा...

Read More

सर्दियां कहीं आपके मानसिक स्थिति पर तो नहीं डाल रही असर, जानिये सर्दियों में मेडिटेशन कैसे करता है आपकी मदद

ठण्ड में न सिर्फ आलस बढ़ जाता है बल्कि लोगों में उदासी, डिप्रेशन और तनाव भी बढ़ जाता है। लोग ठण्ड के अँधेरे माहौल में सूर्य की गर्माहट ढूँढने का प्रयास करते हैं, लेकिन ठण्ड की मार के कारण लोग सुस्ती भगाने के बजाय और रजाई में दुबक जाते हैं। ऐसे में क्या मेडिटेशन लोगों की मदद कर सकता है, चलिए जानते हैं...

ठंड के मौसम में सूर्य की कमी से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे तनाव और डिप्रेशन की समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

मेडिटेशन मानसिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करता है और शरीर को शांत और सौम्य रखने में योगदान देता है।

सर्दियों में नींद की आवश्यकता बढ़ जाती है, और मेडिटेशन नींद के पैटर्न को सुधारने में सहायक हो सकता है।

सर्दियों में आलस्य और अधिक खाने की आदतें बढ़ जाती हैं, लेकिन मेडिटेशन ऊर्जा को बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता लाने में मदद कर सकता है।

ध्यान (Meditation) न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि दिमाग को विचार रहित बनाकर नींद की गुणवत्ता को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन और शरीर एक गहरे आराम की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। तनाव और चिंता, नींद की समस्याओं के प्रमुख कारण होते हैं और ध्यान इनसे निपटने का एक प्राकृतिक उपाय है। ध्यान के दौरान, हृदय गति धीमी हो जाती है और मांसपेशियां आराम की स्थिति में आ जाती हैं, जो सोने के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है। लेकिन ध्यान के कई तरीके हैं और यह जरूरी है कि आप जानें कि आपकी नींद लाने के लिए ध्यान का कौन सा तरीका काम करता है। तो, चलिए जानते हैं...

Read Full Blog...कोई भी योग मुद्रा कितनी देर तक की जानी चाहिए, ताकि यह आपको हानि पहुंचाने के बजाय लाभ पहुंचाए

जब भी कोई योग मुद्रा या आसन किया जाता है, तो उसमें मुद्रा या आसन कितनी देर तक किया जाए, ये बहुत मायने रखता है, वरना किये जाने योगासन का प्रभाव कम हो जाता है। ये समय अंतराल कुछ कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। क्या हैं वो प्रभावित करने वाले कारक और योगासन करने की सही अवधी कितनी होनी चाहिए, चलिए जानते हैं...

स्थिर मुद्राओं जैसे ताड़ासन और शवासन को लंबी अवधि तक धारण करना फायदेमंद है, जबकि...

यदि शरीर लचीला और मजबूत है, तो मुद्रा को अधिक समय तक धारण किया जा सकता है।

हस्त मुद्राओं को शुरू में 5-10 मिनट तक, फिर...

योग मुद्रा को कितनी देर तक धारण करना है, यह शरीर की क्षमता, उद्देश्य, और अनुभव पर निर्भर करता है।

आपने जब भी योग किया होगा, तो इस बात पर ध्यान दिया होगा कि आपको बताया जाता है कि ये मुद्रा या ये आसन इतनी देर तक करना है। अगर आप तय समय अवधि से ज्यादा करते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में परेशानियां शुरू हो जाए। अगर आप तय समय अवधि से कम करते हैं, तो हो सकता है कि आपको उस योगासन का लाभ ना मिले। योग मुद्राओं और हस्त मुद्राओं को सही ढंग से और उचित समय तक धारण करना शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन इसे कब तक धारण करना चाहिए, यह कई कारकों पर निर्भर करता है।

Read Full Blog... सोने से पहले आप किन-किन तरीकों से ध्यान कर सकते हैं, ताकि आपका मस्तिष्क नींद की आगोश में चला जाए आज के दौर में कई लोगों को नींद न आने की समस्या है। इसके कई कारण हैं लेकिन जो मुख्य कारण है, वो है मस्तिष्क में चल रही बेवजह की बातें जो आपके दिमाग को सोने ही नहीं देता। सोने से पहले दिमाग को पूरी तरह बंद करना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए, इसके लिए ध्यान के कुछ तरीके बताये गए हैं, ताकि आपका दिमाग सारे व...

Read More

सोने से पहले आप किन-किन तरीकों से ध्यान कर सकते हैं, ताकि आपका मस्तिष्क नींद की आगोश में चला जाए आज के दौर में कई लोगों को नींद न आने की समस्या है। इसके कई कारण हैं लेकिन जो मुख्य कारण है, वो है मस्तिष्क में चल रही बेवजह की बातें जो आपके दिमाग को सोने ही नहीं देता। सोने से पहले दिमाग को पूरी तरह बंद करना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए, इसके लिए ध्यान के कुछ तरीके बताये गए हैं, ताकि आपका दिमाग सारे व...

Read More

सोने से पहले आप किन-किन तरीकों से ध्यान कर सकते हैं, ताकि आपका मस्तिष्क नींद की आगोश में चला जाए

आज के दौर में कई लोगों को नींद न आने की समस्या है। इसके कई कारण हैं लेकिन जो मुख्य कारण है, वो है मस्तिष्क में चल रही बेवजह की बातें जो आपके दिमाग को सोने ही नहीं देता। सोने से पहले दिमाग को पूरी तरह बंद करना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए, इसके लिए ध्यान के कुछ तरीके बताये गए हैं, ताकि आपका दिमाग सारे विचार बंद कर सोने चला जाए।

सभी जानते हैं कि मेडिटेशन आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करता है। यह शरीर और मस्तिष्क को जोड़ता है और मस्तिष्क को शांत कर शरीर को भी शांत और सौम्य रखता है। मेडिटेशन शरीर के तनाव को कम करने में मदद करता है, खासकर जब ठंड के कारण शरीर में अकड़न या दर्द महसूस हो रहा हो। सर्दियों में नींद का महत्व भी बढ़ जाता है। ठण्ड में लोगों को अधिक सोने का दिल करता है और इसकी बहुत हद तक आवश्यकता भी होती। ऐसे में अगर कोई किसी मानसिक समस्या से पीड़ित होकर अपनी नींद खराब कर ले, तो मेडिटेशन आपके नींद के पैटर्न को सुधार सकता है, जिससे आप आराम से सो सकते हैं और पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहते हैं।

ध्यान मानसिक शांति प्रदान करने के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायक है।

प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन तकनीक में मांसपेशियों को आराम देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है।

बॉडी स्कैनिंग तकनीक से आप अपने शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करके तनाव की पहचान कर सकते हैं।

मंत्र ध्यान में व्यक्ति एक शब्द या वाक्य को दोहराता है, जिससे मन को शांति मिलती है और नींद में मदद मिलती है

ध्यान (Meditation) न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि दिमाग को विचार रहित बनाकर नींद की गुणवत्ता को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन और शरीर एक गहरे आराम की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। तनाव और चिंता, नींद की समस्याओं के प्रमुख कारण होते हैं और ध्यान इनसे निपटने का एक प्राकृतिक उपाय है। ध्यान के दौरान, हृदय गति धीमी हो जाती है और मांसपेशियां आराम की स्थिति में आ जाती हैं, जो सोने के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है। लेकिन ध्यान के कई तरीके हैं और यह जरूरी है कि आप जानें कि आपकी नींद लाने के लिए ध्यान का कौन सा तरीका काम करता है। तो, चलिए जानते हैं...

Read Full Blog... मेडिटेशन से दिमाग में क्या होता है? ध्यान करने से दिमाग़ में कई तरह के बदलाव आते हैं. ध्यान करने से दिमाग़ की तरंगें बदलती हैं, ग्रे मैटर बढ़ता है और दिमाग़ के कनेक्शन बेहतर होते हैं. ध्यान करने से दिमाग़ में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फ़ील-गुड केमिकल भी बढ़ते हैं. मेडिटेशन ब्रेन की क्षमता में लाता है कई बदलाव, जानिए इससे कैसे बढ़ता है दिमाग और आईक्यू लेवल मेडिटेशन से कई लाभ मिलते हैं लेकिन उससे मि...

Read More

मेडिटेशन से दिमाग में क्या होता है? ध्यान करने से दिमाग़ में कई तरह के बदलाव आते हैं. ध्यान करने से दिमाग़ की तरंगें बदलती हैं, ग्रे मैटर बढ़ता है और दिमाग़ के कनेक्शन बेहतर होते हैं. ध्यान करने से दिमाग़ में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फ़ील-गुड केमिकल भी बढ़ते हैं. मेडिटेशन ब्रेन की क्षमता में लाता है कई बदलाव, जानिए इससे कैसे बढ़ता है दिमाग और आईक्यू लेवल मेडिटेशन से कई लाभ मिलते हैं लेकिन उससे मि...

Read More

मेडिटेशन से दिमाग में क्या होता है?

ध्यान करने से दिमाग़ में कई तरह के बदलाव आते हैं. ध्यान करने से दिमाग़ की तरंगें बदलती हैं, ग्रे मैटर बढ़ता है और दिमाग़ के कनेक्शन बेहतर होते हैं. ध्यान करने से दिमाग़ में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फ़ील-गुड केमिकल भी बढ़ते हैं.

मेडिटेशन ब्रेन की क्षमता में लाता है कई बदलाव, जानिए इससे कैसे बढ़ता है दिमाग और आईक्यू लेवल

मेडिटेशन से कई लाभ मिलते हैं लेकिन उससे मिलने वाले सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे मनुष्य के मस्तिष्क यानि दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसकी बुद्धिमत्ता और आईक्यू लेवल में भी सुधार आता है। एक रिसर्च के अनुसार, मेडिटेशन ब्रेन के उन दो कनेक्शन को जोड़ता है जो एकाग्रता और सोचने का काम करते हैं। अल्जाइमर और ऑटिज्म का कनेक्शन भी इसी नेटवर्क होता है और इसी के कमजोर पर जाने पर उन्हें भूलने की अथवा कम समझने की परेशानी हो जाती है।

मेडिटेशन की मदद से बढ़ती है एकाग्रता और मेमोरी

इस रिसर्च के लिए उन्होंने 8 हफ्तों तक 10 स्टूडेंट्स के दिमाग के पैटर्न को एमआरआई के जरिए समझा। रिसर्च में देखा गया कि पहले उनका मस्तिष्क फोकस्ड नहीं था लेकिन जब उनसे 8 हफ्तों तक मेडिटेशन करवाया गया, तो रिपोर्ट में उनके दिमाग की एकाग्रता बढ़ती हुई दिखाई दी।

मेडिटेशन से दिमाग़ में कई तरह के बदलाव आते हैं. मेडिटेशन करने से मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं, ग्रे मैटर बढ़ता है, और मस्तिष्क के कनेक्शन बेहतर होते हैं. इससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है.

मेडिटेशन के कुछ फ़ायदे:

मेडिटेशन से तनाव, चिंता, अवसाद, और नींद की गड़बड़ी जैसी समस्याओं में आराम मिलता है.

मेडिटेशन से खुशहाली का अनुभव होता है.

मेडिटेशन से एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है.

मेडिटेशन से डिसीज़न मेकिंग बेहतर होती है.

मेडिटेशन से सोशल बिहेवियर में सुधार होता है.

मेडिटेशन से मस्तिष्क के उन हिस्सों में बदलाव आता है जो सोचने और बुद्धिमत्ता से जुड़े होते हैं.

मेडिटेशन से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है.

मेडिटेशन से प्रतिरक्षा प्रणाली मज़बूत होती है.

ध्यान करने से दिमाग़ में होने वाले बदलाव:

ध्यान करने से दिमाग़ के उन हिस्सों में बदलाव आता है जो सोचने और बुद्धिमत्ता के लिए ज़िम्मेदार होते हैं.

ध्यान करने से दिमाग़ की याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है.

ध्यान करने से दिमाग़ की क्षमता बढ़ती है.

ध्यान करने से दिमाग़ के बूढ़ा होने की प्रक्रिया धीमी होती है.

ध्यान करने से दिमाग़ में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ते हैं.

.

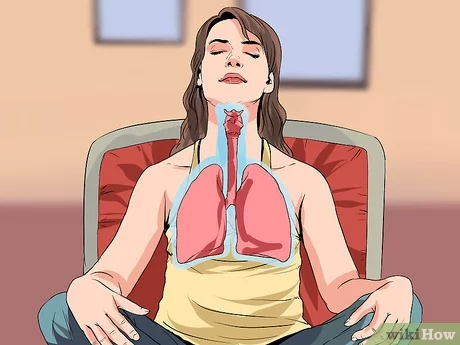

Read Full Blog... प्राणायाम को आम तौर पर सांस नियंत्रण की प्रक्रिया समझा जाता है। प्राणायाम में किए जाने वाले अभ्यास को देख कर यह ठीक ही लगता है, परंतु इसके पीछे सच बात कुछ और ही है। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है: प्राण और आयम। प्राण का मतलब महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति है। वह शक्ति जो सभी चीजों में मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। प्राणायाम श्वास के माध्यम से यह ऊर्जा शरीर की सभी नाड़ियों में पहुँचा...

Read More

प्राणायाम को आम तौर पर सांस नियंत्रण की प्रक्रिया समझा जाता है। प्राणायाम में किए जाने वाले अभ्यास को देख कर यह ठीक ही लगता है, परंतु इसके पीछे सच बात कुछ और ही है। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है: प्राण और आयम। प्राण का मतलब महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति है। वह शक्ति जो सभी चीजों में मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। प्राणायाम श्वास के माध्यम से यह ऊर्जा शरीर की सभी नाड़ियों में पहुँचा...

Read More

प्राणायाम को आम तौर पर सांस नियंत्रण की प्रक्रिया समझा जाता है। प्राणायाम में किए जाने वाले अभ्यास को देख कर यह ठीक ही लगता है, परंतु इसके पीछे सच बात कुछ और ही है। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है: प्राण और आयम। प्राण का मतलब महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति है। वह शक्ति जो सभी चीजों में मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। प्राणायाम श्वास के माध्यम से यह ऊर्जा शरीर की सभी नाड़ियों में पहुँचाती है। यम शब्द का अर्थ है नियंत्रण और योग में इसे विभिन्न नियमों या आचार को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मगर प्राणायाम शब्द में प्राण के साथ यम नहीं आयम की संधि की गयी है। आयम का मतलब है एक्सटेंशन या विस्तार करना। तो इसलिए प्राणायाम का सही मतलब है प्राण का विस्तार कर.

_1738562722.jpeg) प्राणायाम के लाभ -

प्राणायाम के लाभ - का अभ्यास तनाव, अस्थमा और हकलाने से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। प्राणायाम से अवसाद का इलाज भी किया जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा-शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राणायाम आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। अगर आपकी कोई नाड़ी रुकी हुई हो तो प्राणायाम उसको खोल देता है। प्राणायाम मन को स्पष्टता और शरीर को सेहत प्रदान करता है। शरीर, मन, और आत्मा में प्राणायाम करने से तालमेल बनता है।

_1738562851.jpeg) प्राणायाम को सरल बनाने की आवश्यकता क्यों है?

प्राणायाम को सरल बनाने की आवश्यकता क्यों है? योग में उल्लेखित नियमित प्राणायाम पूरी तरह स्वस्थ लोगों के लिए हैं। इसमें योग की अनिवार्यताएं हैं - यम, नियम और आसन। इसका मतलब है, नियमित प्राणायाम को आहार और मन के प्रतिबंधों का पालन करने और आसन में उचित प्रशिक्षण पाने की आवश्यकता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, "एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन की पूर्वापेक्षा है"। प्राणायाम के किसी भी प्रकार की विधि बिना किसी प्रशिक्षण के या शुरुआत में कई लोगों के लिए कठिन होती है। यदि प्राणायाम अपनी क्षमता से अधिक किया जाए तो वह चक्कर आने और साँस लेने में दिक्कत का कारण बन सकता है।

प्राणायाम के नियम -

प्राणायाम के नियम - प्राणायाम कब करें या प्राणायाम करने का सही समय क्या है? प्राणायाम सुबह के समय खाली पेट करें। प्राणायाम ताजा हवा और ऊर्जा से मन और शरीर को भरने का तरीका है। इसलिए, सुबह इसके लिए सही समय है। प्राणायाम करने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान के बाद हम ताजा महसूस करते हैं तो यह प्राणायाम के लाभों को पूर्ण रूप से महसूस करने में मदद करता है। ऐसा करने से आपके तन और मन में प्राण पूरी तरह से भर जाते हैं प्राणायाम कहां करें या प्राणायाम करने का सही स्थान क्या है? आप जहाँ प्राणायाम करें उस जगह में पर्याप्त हवा और प्रकाश होने चाहिए। ताज़ी हवा बहुत ही आवश्यक है, तो अगर किसी कमरे में प्राणायाम कर रहें हो तो खिड़कियां खुली रखें वरना अक्सर यह चक्कर आने का कारण बनता है। जगह शोर मुक्त होनी चाहिए ताकि आप अपने अभ्यास पर ध्यान दे सकें।

प्राणायाम करने के लिए कैसे बैठें?

प्राणायाम करने के लिए कैसे बैठें?फर्श पर चटाई या योगा मैट बिछा कर किसी भी ध्यान करने के आसान में बैठ जायें जैसे की पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन। अगर आपको कोई भी समस्या हो या जमीन पर बैठने में परेशानी हो तो एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं।

आखें बंद रखें। हो सके तो दृष्टि को नाक की नोक पर केंद्रित करें और फिर आखें बंद करें। अगर नाक की नोक पर दृष्टि केंद्रित करने या रखने में परेशानी हो तो ऐसा ना करें।

मानसिक स्तिथि एकदम शांत होनी चाहिए। कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। एकदम रिलैक्स रहें। कोई अतिरिक्त विचार नहीं आने चाहिए दिमाग़ में। यदि आपका बहुत ही विचलित हो, या यदि आप जल्दी में हैं, तो उस दिन के लिए प्राणायाम ना करें।

शुरुआत में दो मिनट से अधिक ना करें। अभ्यास होने पर धीरे-धीरे अवधि बढ़ा सकते हैं।

_1738563028.jpeg) क्या प्राणायाम रोजाना किया जाना चाहिए?

क्या प्राणायाम रोजाना किया जाना चाहिए?रोजाना इसे करना बेहतर होता है। अगर मन बहुत अधिक विचलित हो, या जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो प्राणायाम ना करें।

चुपचाप एक मिनट के लिए बैठें। सामान्य रूप से श्वास लें और छोड़ें। इस एक मिनट के दौरान, सोचें कि आप स्वस्थ होने और मजबूत बनने के लिए शरीर और मन में ऊर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। सोचें कि आप मन की सारी अशुद्धियों श्वास के माध्यम से बाहर निकालने वाले हैं और आप ऊर्जा और प्राण श्वास लेने के साथ प्राप्त करने वाले हैं। सोचें कि आप जो श्वास लेंगे, वह जीवन, ताकत, सकारात्मकवाद और ऊर्जा से बाहरी होगी। आखें बंद कर लें, दृष्टि को नाक पर केंद्रित करें, पीठ सीधी रखें, और दिमाग़ को शांत करें। एक गहरी साँस लें, बहुत धीरे-धीरे से, जल्दबाज़ी ना करें। सोचें कि आप मान और शरीर में ऊर्जा और प्राण भर रहे हैं। धीमी गति से साँस छोड़ें। साँस छोड़ने की अवधि साँस लेने की अवधि के जितनी ही होनी चाहिए। सांस छोड़ते समय, सोचें कि आपके शरीर और दिमाग के सभी दोष बाहर निकाल रहे हैं।

_1738563008.jpeg) प्राणायाम करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए या प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए

प्राणायाम करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए या प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिएयदि चक्कर आने लगे या साँस लेने में कठिनाई होने लगे, पसीना आशिक आने लगे, या अंशकार छाने की भावना महसूस होने लगे तो तुरंत प्राणायाम करना रोक दें। खुल्ली हवादार जगह पर जा कर बैठ जायें, और सामान्य रूप से साँस लें। प्राणायाम फिर से करने की कोशिश ना करें। (और पढ़ें - चक्कर आने के आयुर्वेदिक उपचार) यह गर्भवती महिला या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह अस्थमा, या अन्य श्वसन समस्याओं वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह दिल की बीमारी, कैंसर आदि जैसे गंभीर बीमारियों वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। एक योग्य योग गुरु के निरीक्षण में ही दुबारा प्राणायाम करें।

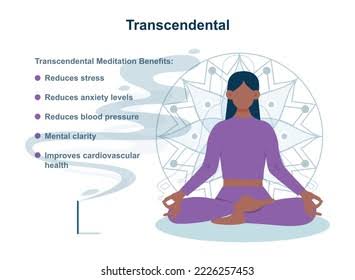

भावातीत ध्यान और इसके अनेक लाभ कुछ ही दिनों में किसी प्रमाणित टीएम प्रशिक्षक से सीख सकते हैं , लेकिन आप यहाँ भी मूल बातें सीख सकते हैं। जो लोग ट्रान्सेंडैंटल मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, वे कुछ ही मिनटों में तनाव और चिंता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के अन्य रूपों की तरह, लंबे समय तक अभ्यास करने से और भी अधिक सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, जिसमें तनाव के प्रति लचीलापन, कम समग्र चिंता और यहाँ...

Read More

भावातीत ध्यान और इसके अनेक लाभ कुछ ही दिनों में किसी प्रमाणित टीएम प्रशिक्षक से सीख सकते हैं , लेकिन आप यहाँ भी मूल बातें सीख सकते हैं। जो लोग ट्रान्सेंडैंटल मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, वे कुछ ही मिनटों में तनाव और चिंता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के अन्य रूपों की तरह, लंबे समय तक अभ्यास करने से और भी अधिक सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, जिसमें तनाव के प्रति लचीलापन, कम समग्र चिंता और यहाँ...

Read More

कुछ ही दिनों में किसी प्रमाणित टीएम प्रशिक्षक से सीख सकते हैं , लेकिन आप यहाँ भी मूल बातें सीख सकते हैं। जो लोग ट्रान्सेंडैंटल मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, वे कुछ ही मिनटों में तनाव और चिंता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के अन्य रूपों की तरह, लंबे समय तक अभ्यास करने से और भी अधिक सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, जिसमें तनाव के प्रति लचीलापन, कम समग्र चिंता और यहाँ तक कि जीवन में अधिक संतुष्टि शामिल है। अधिक जानने के लिए कुछ मिनट निकालना निश्चित रूप से सार्थक है।

विपरीत , जो मन को विचारों से मुक्त करने और धीरे से ध्यान को वर्तमान क्षण पर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जब आप देखते हैं कि आपका मन भटक गया है (जैसा कि यह होगा), टीएम एक मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित है, जिसे चुपचाप दोहराया जाता है। यह मंत्र हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, और जो लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करते हैं, उन्हें आम तौर पर उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर मंत्र दिए जाते हैं और उनसे एक अच्छा फिट होने की उम्मीद की जाती है।

यह कैसे काम करता है?

यह कैसे काम करता है?इस अभ्यास के लिए, दिन में दो बार 15 से 20 मिनट अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। इसमें एक आरामदायक स्थिति में आना, आराम से डायाफ्राम से सांस लेना और अपने मन में विचारों को ध्यान में रखे बिना उन्हें नोटिस करने की अपनी क्षमता का अभ्यास करना शामिल है। फिर मंत्र - आमतौर पर एक शब्द या ध्वनि, जैसे कि "ओम" का लगभग क्लिच, उठने वाली संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

यह बौद्ध और भारतीय परंपरा का ध्यान है इसमें मन को शांत करके आंतरिक शांति हासिल की जाती है

Read Full Blog...

जबकि अंतर्दृष्टि ध्यान का मतलब है कि जो अभी हो रहा है, उसे स्वीकार करना और इस बात से खुले तौर पर अवगत होना कि आपका ध्यान किस ओर आकर्षित होता है, सामान्य तौर पर ध्यान तब कम प्रभावी होता है जब यह विचलित करने वाली या दायित्व से घिरा होता है। एक आदर्श समय सुबह उठने से पहले का होता है, जब आपको कुछ भी करना होता है। अभ्यास के लिए एक समर्पित समय के साथ प्रक्रिया शुरू करें - 15 मिनट एक अच्छा शुरुआती बिंदु है

बुद्ध के सुझाव हैं कि जंगल में किसी पेड़ के नीचे या एक बहुत ही शांत, एकांत स्थान पर ध्यान लगाएँ। मुख्य बात यह है कि आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ आप पूरी तरह से सहज हों और जहाँ तक संभव हो सके, सभी विकर्षणों से दूर रहें।

अकेले कमरे में रहने से काम चल सकता है, लेकिन बगल के कमरों या बाहर से आने वाली आवाज़ों से सावधान रहें।

भरपूर जगह वाला एक हल्का, खुला कमरा ध्यान प्रक्रिया में सहायता कर सकता है, और एक अव्यवस्थित कमरा प्रक्रिया को नुकसान पहुँचा सकता है।

स्थान को ध्वनिरोधी बनाने की कोशिश न करें। कुछ बाहरी आवाज़ें वास्तव में प्रक्रिया में सहायता कर सकती हैं।

अपने पैरों को क्रॉस करके लगभग 90 डिग्री के कोण पर सीधी मुद्रा में बैठें। लंबे समय तक झुकी हुई पीठ के साथ बैठने से दर्द या थकान हो सकती है और आप ध्यान प्रक्रिया से विचलित हो सकते हैं। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि लंबे समय तक सीधे बैठने से कोर मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित होता है।

यदि आपको पीठ की समस्या है और सामान्य, पैर मोड़कर बैठने की स्थिति असुविधाजनक है, तो कुर्सी का उपयोग करने से आपको सही मुद्रा में आने में मदद मिल सकती है।

अपने शरीर को शांत रखने के लिए आपको लंबे समय तक बैठना पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि यह ऐसी स्थिति हो जिसमें आप काफी समय तक आराम से बैठ सकें।

विभिन्न ध्यान की स्थितियाँ जैसे आधा या पूर्ण कमल भी स्वीकार्य हैं। [6]

एक बार जब आप बैठ जाएँ और अपनी आरामदायक स्थिति पा लें, तो अपनी आँखें बंद करें और आराम करना शुरू करें। अपनी आँखें बंद करने से आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम करने में मदद मिलेगी और आप ध्यान पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएँगे।

आपको सांस लेने के तरीके को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस स्वाभाविक रूप से सांस लें और नाक से सांस के मार्ग के बारे में सोचें, आपकी छाती से नीचे, आपके फेफड़ों और पेट को भरते हुए।

अपने श्वसन तंत्र के एक विशिष्ट हिस्से, जैसे कि आपके नथुने, फेफड़े या डायाफ्राम पर ध्यान केंद्रित करने से आपके दिमाग को केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। यह आपके ध्यान को तेज करता है।

जब आप वास्तव में सांस लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों, तो आपको कुछ हद तक नींद आ सकती है। अपना ध्यान फिर से सांस लेने पर केंद्रित करें, अपने मन और एकाग्रता को नियंत्रण में आने दें।

सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग संवेदनाओं के बारे में जागरूकता, छाती और पेट कैसे ऊपर और नीचे होते हैं, यह निरंतर होना चाहिए। सांस लेने को सिर्फ़ इसलिए खंडित न करें कि आप हर हिस्से या हर मांसपेशी की हरकत को पहचान सकें। इसके बजाय, बस गहरी सांस लें और पहचानें कि हर हिस्सा कब हो रहा है।

इस प्रक्रिया को सरल शब्दों या वाक्यांशों (जैसे पूर्ण, खाली, उच्च, निम्न) के साथ जोड़ने और सांस लेते समय उनके बारे में सोचने में मदद मिल सकती है।

कभी-कभी पेट पर हथेली रखने से सांस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

जब भी कोई बाहरी शोर, किसी भी तरह की गड़बड़ी हो, तो आपको सचेत रूप से और तुरंत उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे आपने पेट के ऊपर उठने और नीचे गिरने को लेबल किया है, वैसे ही अपने मन में बाहरी आवाज़ को लेबल करें

एक बार जब गड़बड़ी को नोट कर लिया जाए और लेबल कर दिया जाए, और आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, तो सांस लेने की प्रक्रिया पर वापस लौटें। ध्यान प्रक्रिया के लिए ध्यान भटकने से सांस लेने की प्रक्रिया में नियमित रूप से आगे-पीछे होना संभव है। वर्तमान क्षण में रहकर, बातचीत को अपनाकर और सांस और बाहरी दुनिया के बीच स्वाभाविक रूप से संबंध बनाने की अनुमति देकर विचलित न हों।

यह प्रक्रिया विचारों से मुक्त हो सकती है, बस मन को आस-पास की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दें। यदि आप विचलित हैं, तो अपनी सांसों पर फिर से ध्यान केंद्रित करें जब तक कि आप अपने आस-पास की छोटी-छोटी आवाज़ों के बारे में शांत समझ स्थापित न कर लें।

पिण्डस्थ के बारे मे जानकारी ओर ध्यान के बारे मे कुछ बाते

Read Full Blog...

रूपस्थ ध्यान समवशरण में विराजमान अर्हन्त परमेष्ठी के स्वरूप का चिन्तन रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान में बारह सभाओं के मध्य विराजित अष्ट प्रातिहार्य और अनन्त चतुष्टयों से युक्त अर्हन्त परमेष्ठी के वीतराग स्वरूप का चिन्तन किया जाता है। वीतराग जिनेन्द्र की प्रतिमाओं का ध्यान भी रूपस्थ ध्यान के अन्तर्गत है। रूपस्थ ध्यान, जैन धर्म का एक प्रकार का ध्यान है. इसमें, अर्हंत परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान किया जात...

Read More

रूपस्थ ध्यान समवशरण में विराजमान अर्हन्त परमेष्ठी के स्वरूप का चिन्तन रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान में बारह सभाओं के मध्य विराजित अष्ट प्रातिहार्य और अनन्त चतुष्टयों से युक्त अर्हन्त परमेष्ठी के वीतराग स्वरूप का चिन्तन किया जाता है। वीतराग जिनेन्द्र की प्रतिमाओं का ध्यान भी रूपस्थ ध्यान के अन्तर्गत है। रूपस्थ ध्यान, जैन धर्म का एक प्रकार का ध्यान है. इसमें, अर्हंत परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान किया जात...

Read More

रूपस्थ ध्यान

समवशरण में विराजमान अर्हन्त परमेष्ठी के स्वरूप का चिन्तन रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान में बारह सभाओं के मध्य विराजित अष्ट प्रातिहार्य और अनन्त चतुष्टयों से युक्त अर्हन्त परमेष्ठी के वीतराग स्वरूप का चिन्तन किया जाता है। वीतराग जिनेन्द्र की प्रतिमाओं का ध्यान भी रूपस्थ ध्यान के अन्तर्गत है।

रूपस्थ ध्यान, जैन धर्म का एक प्रकार का ध्यान है. इसमें, अर्हंत परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान किया जाता है. रूपस्थ ध्यान में, अरिहंतों, स्वयंभुवों, सर्वज्ञों, और अन्य प्रबुद्ध लोगों के अवतारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

रूपस्थ ध्यान में, अर्हंत परमेष्ठी के वीतराग स्वरूप का ध्यान किया जाता है.

रूपस्थ ध्यान में, वीतराग जिनेन्द्र की प्रतिमाओं का ध्यान भी किया जाता है.

रूपस्थ ध्यान में, अरिहंतों, स्वयंभुवों, सर्वज्ञों, और अन्य प्रबुद्ध लोगों के अवतारों और उनकी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

रूपस्थ ध्यान में, अपने स्वयं के शरीर के बारे में चिंता नहीं की जाती, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वशक्तिमान और परोपकारी होने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

ध्यान के लिए एक नियत जगह चुनें.

ध्यान के लिए एक नियत समय चुनें.

ध्यान की विधि चुनते समय, हमेशा उस विधि से शुरू करें जो आपको रुचिकर लगे.

मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम, नामस्मरण (जप), त्राटक का भी सहारा लिया जा सकता है.

स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए ध्यान

Read Full Blog...

पदस्थ ध्यान मन्त्रपदों के द्वारा अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करना पदस्थ ध्यान है। किसी नियत स्थान-नासिकाग्र या भृकुटि के मध्य में मन्त्र को अॅकित कर उसको देखते हुए चित्त को एकाग्र करना पदस्थ ध्यान के अन्तर्गत है। इस ध्यान में इस बात का चिन्तन करना भी आवश्यक है कि शुद्ध होने के लिए जो शुद्ध आत्माओं का चिन्तन किया जा रहा है, वह कर्मरज को दूर करनेवाला है। इस ध...

Read More

पदस्थ ध्यान मन्त्रपदों के द्वारा अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करना पदस्थ ध्यान है। किसी नियत स्थान-नासिकाग्र या भृकुटि के मध्य में मन्त्र को अॅकित कर उसको देखते हुए चित्त को एकाग्र करना पदस्थ ध्यान के अन्तर्गत है। इस ध्यान में इस बात का चिन्तन करना भी आवश्यक है कि शुद्ध होने के लिए जो शुद्ध आत्माओं का चिन्तन किया जा रहा है, वह कर्मरज को दूर करनेवाला है। इस ध...

Read More

पदस्थ ध्यान

मन्त्रपदों के द्वारा अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करना पदस्थ ध्यान है। किसी नियत स्थान-नासिकाग्र या भृकुटि के मध्य में मन्त्र को अॅकित कर उसको देखते हुए चित्त को एकाग्र करना पदस्थ ध्यान के अन्तर्गत है। इस ध्यान में इस बात का चिन्तन करना भी आवश्यक है कि शुद्ध होने के लिए जो शुद्ध आत्माओं का चिन्तन किया जा रहा है, वह कर्मरज को दूर करनेवाला है। इस ध्यान का सरल और साध्य रूप यह है कि हृदय में आठ पत्राकार कमल का चिन्तन करें और इन आठ पत्रों में से पाँच पत्रों पर "णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं," लिखा चिन्तन करें तथा शेष तीन पत्रों पर क्रमश: "सम्यग्दर्शनाय नम:, सम्यग्ज्ञानाय नमः और सम्यक्चारित्राय नमः" लिखा हुआ विचारें। इस प्रकार एक-एक पत्ते पर लिखे हुए मन्त्र का ध्यान जितने समय तक कर सकें, करें।

पदस्थ ध्यान, जैन धर्म में मंत्रों का जाप करके आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने का तरीका है. यह ध्यान करने का एक तरीका है. ध्यान करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है.

पदस्थ ध्यान के बारे में ज़्यादा जानकारीः

पदस्थ ध्यान में मंत्रों का जाप करके अर्हंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और आत्मा के स्वरूप का चिंतन किया जाता है.

पदस्थ ध्यान करने के लिए, किसी नियत जगह पर मंत्र को जपते हुए मन को एकाग्र करना होता है.

पदस्थ ध्यान में हृदय में आठ पत्राकार कमल का चिंतन किया जाता है.

इन आठ पत्रों में से पांच पत्रों पर ये मंत्र लिखे होते हैं- णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं.

शेष तीन पत्रों पर ये मंत्र लिखे होते हैं- सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः, और सम्यक्चारित्राय नमः.

इन्हें भी पढ़

ध्यान के अन्य प्रकारः आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान.

Read Full Blog... शुरुआती लोगों के लिए सांस लेने का अभ्यास करने के 7 तरीके गहरी साँस लें" - यह एक ऐसा वाक्यांश है जिससे हम सभी तनाव और हताशा से राहत पाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में परिचित हैं। और यह शायद अच्छी सलाह है। कोलोराडो के लेकवुड में लाइसेंस प्राप्त पेशेवर परामर्शदाता और प्रमाणित क्लैरिटी ब्रीथवर्क चिकित्सक एलिस्टेयर हॉक्स कहते हैं, "श्वास अभ्यास तनाव प्रबंधन का आधार है।" श्वास कार्य क्या ह...

Read More

शुरुआती लोगों के लिए सांस लेने का अभ्यास करने के 7 तरीके गहरी साँस लें" - यह एक ऐसा वाक्यांश है जिससे हम सभी तनाव और हताशा से राहत पाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में परिचित हैं। और यह शायद अच्छी सलाह है। कोलोराडो के लेकवुड में लाइसेंस प्राप्त पेशेवर परामर्शदाता और प्रमाणित क्लैरिटी ब्रीथवर्क चिकित्सक एलिस्टेयर हॉक्स कहते हैं, "श्वास अभ्यास तनाव प्रबंधन का आधार है।" श्वास कार्य क्या ह...

Read More

गहरी साँस लें" - यह एक ऐसा वाक्यांश है जिससे हम सभी तनाव और हताशा से राहत पाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में परिचित हैं। और यह शायद अच्छी सलाह है।

कोलोराडो के लेकवुड में लाइसेंस प्राप्त पेशेवर परामर्शदाता और प्रमाणित क्लैरिटी ब्रीथवर्क चिकित्सक एलिस्टेयर हॉक्स कहते हैं, "श्वास अभ्यास तनाव प्रबंधन का आधार है।"

एक अध्ययन के अनुसार, श्वास कार्य का तात्पर्य गहरी, डायाफ्रामिक श्वास या पेट से श्वास लेने से है, जिसके बारे में शोध से पता चलता है कि यह शरीर में विश्राम प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है।योगपीडिया के अनुसार, सांस लेने के अभ्यास में शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए श्वास अभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल है । प्रकाशित शोध के भीतर, सांस लेने के काम को आमतौर पर "हस्तक्षेप" के रूप में संदर्भित किया जाता है जैसे कि डायाफ्रामिक श्वास, श्वास तकनीक या यहां तक कि श्वास पुनर्वास, जिसकी हमने नीचे समीक्षा की है।

अनुसार, श्वास अभ्यास में क्लैरिटी ब्रीदवर्क और होलोट्रोपिक ब्रीदिंग जैसे विशिष्ट श्वास अभ्यास शामिल हैं, जिनका उपयोग अधिकतर मन-शरीर थेरेपी के रूप में किया जाता है, तथा ये विशिष्ट सिद्धांतों और सहायक साक्ष्यों की अलग-अलग डिग्री से जुड़े होते हैं ।

Read Full Blog...