Blog by Suveta Notiyal | Digital Diary

" To Present local Business identity in front of global market"

" To Present local Business identity in front of global market"

Digital Diary Submit Post

Digital Diary Submit Post

आयुर्वेद में कई पेड़-पौधों, फल-फूलों का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इन्हीं में से एक है अर्जुन का पेड़। इस पेड़ में कई औषधीय गुण होते हैं। इसलिए अर्जुन के पेड़, छाल, पत्ते, फल और जड़ों का उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए करते हैं। आज हम आपको अर्जुन के फल के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्जुन का फल दांतों, हड्डियों और स्किन के लिए काफी लाभकारी होता है। अर्जुन का फल सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है।

अर्जुन के पेड़ से मिलने वाला फल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह कई तरह की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। इतना ही नहीं अर्जुन के फल से स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए आप सीमित मात्रा में इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। जानें अर्जुन फल के फायदे

1. त्वचा के लिए लाभकारी अर्जुन का फल–

अर्जुन के फल का स्वाद कसैला होता है। यह त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। अर्जुन का फल त्वचा की झुर्रियों, दाग-धब्बों और मुहांसों से निजात दिलता है। यह बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी दूर करता है। इसके लिए अर्जुन के फल का पाउडर बना लें। इसे शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी त्वचा बेदाग और साफ नजर आएगी। स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए अर्जुन के फल को खाया भी जा सकता है। अर्जुन का फल और पेड़ दोनों फायदेमंद होते हैं।

2. हड्डियों की परेशानी दूर करे अर्जुन का फल-

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अर्जुन के फल का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। यह हड्डियों को ताकत देता है। हड्डी टूटने पर भी अर्जुन के फल का उपयोग किया जा सकता है। इसमें मौजूद तत्व हड्डी को जल्दी जोड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अर्जुन के छाल का पाउडर भी दूध के साथ ले सकते हैं। इससे भी हड्डी जोड़ने में मदद मिलती है। हड्डियों के लिए अर्जुन की छाल भी फायदेमंद होती है।

3. मुंह की दुर्गंध दूर करे अर्जुन का फल-

अगर आपको मुंह से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप अर्जुन के फल का उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन का फल मुंह की दुर्गंध, दांतों की कैविटी, मसूड़ों की समस्या, दांतों में दर्द, दांतों से खून आना और दांतों के संक्रमण को दूर करने में उपयोगी होता है। इतना ही नहीं यह मुंह के अल्सर को भी ठीक करने में सहायक हो सकता है। अर्जुन के पेड़ के फल के साथ ही अर्जुन की छाल भी दांतों के लिए फायदेमंद होता है।

4. हृदय के लिए उपयोगी अर्जुन का फल-

हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी अर्जुन का फल फायदेमंद होता है। आजकल हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप अर्जुन के फल का सेवन भी कर सकते हैं।

5. मूत्रमार्ग की समस्या दूर करे अर्जुन का फल

कई लोगों को पेशाब में रूकावट की समस्या होती है। ऐसे में अर्जुन के फल का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से पेशाब में रुकावट की समस्या दूर होती है। अगर आपको पेशाब से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप डॉक्टर की सलाह पर अर्जुन के फल का उपयोग कर सकते हैं।

अर्जुन का फल काफी पौष्टिक होता है। यह स्वाद में कसैला होता है। यह फल सफेद या पीले मंजरियों में लगे होते हैं। इस फल में हल्की सी सुगंध होती है। जब अर्जुन का फल कच्चा होता है, तो यह हरे-पीले रंग का दिखाई देता है। पकने के बाद यह भूरे-लाल रंग का हो जाता है।

आप भी अर्जुन के फल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। यह एक सिर्फ चिकित्सकीय अनुभव है, इसलिए अर्जुन के फल का सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपको अर्जुन के फल को लेना है या नहीं, इस बारे में सही सुझाव देंगे।

अनंतमूल बेहद प्रसिद्ध और चमत्कारी जड़ी बूटियों में से एक है। इस जड़ी-बूटी को कृष्ण सारिवा के नाम से भी जाना जाता है। वही अंग्रेजी में इस जड़ी बूटी को ब्लैक क्रीपर के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि यह जड़ी बूटी कई पोषक तत्वों से भरपूर है। वहीं इसके फूल सुगंधित होने के साथ-साथ हरे, सफेद और बैंगनी रंग के पाए जा सकते हैं। ध्यान दें कि अनंतमूल खुजली, बुखार, डायबिटीज, उल्टी जैसी कई समस्याओं से राहत दिलाने में उपयोगी है। बता दें कि आयुर्वेद में इस औषधि के पत्ते, जड़ और छाल तीनों का उपयोग किया जा सकता है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि अनंतमूल के उपयोग से सेहत को क्या-क्या फायदे होते हैं। साथ ही इसके नुकसान के बारे में भी जानेंगे।

1 - अपच की समस्या को करें दूर

अपच की समस्या को दूर करने में अनंतमूल आपके बेहद काम आ सकता है। ऐसे में आप इसके जड़ के चूर्ण में सारिवा का चूर्ण मिलाएं और इसका सेवन करें। ऐसा करने से न केवल अपच की समस्या दूर हो सकती है बल्कि पेट की कई समस्याओं से राहत मिल सकती है।

2 - गले की समस्या से दिलाए राहत

अक्सर लोग गले की कई समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे में यह लोग अनंतमूल से अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। प्रभावित लोग अपने गले पर अनंतमूल पंचांग चूर्ण से बने लेप को लगाएं। ऐसा करने से न केवल गले को ठीक किया जा सकता है बल्कि कंठ की सूजन से भी राहत मिल सकती है। हालांकि इसका प्रयोग करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

3 - पथरी की बीमारी में लाभदायक

गलत खान-पान के कारण या जीवन में थोड़ी सी लापरवाही के कारण व्यक्ति पथरी जैसी समस्या का शिकार हो सकता है। इस दर्दनाक बीमारी से बचने के लिए आप अनंतमूल का उपयोग कर सकते हैं। अनंतमूल की जड़ का चूर्ण और दूध का सेवन इस समस्या से राहत दिलाने में उपयोगी है।

4 - बवासीर से करें इलाज

बवासीर से लड़ने में भी अनंत मूल आपके काम आ सकता है। अनंतमूल की जड़ से बना चूर्ण आप दही या छाछ के साथ सेवन करें। ऐसा करने से बवासीर में लाभ मिल सकता है। हालांकि इसका उपयोग करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

5 - भूख को बढ़ाए

भूख को बढ़ाने के लिए अनंतमूल आपकी मदद कर सकता है। बता दें कि अनंतमूल की जड़ का चूर्ण का सेवन किया जाए तो यह न केवल भूख में सुधार लाता है बल्कि शरीर के विकास में भी उपयोगी है। हालांकि हम आपको सलाह देंगे कि इसे अपनी डाइट में जोड़ने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

बता दें कि किसी भी चीज की अति सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ऐसा ही कुछ अनंतमूल के साथ भी है। अगर इससे बना काढ़ा या इसके पत्तों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो यह शरीर में एलर्जी की समस्या को पैदा कर सकता है। इससे अलग शरीर में खुजली या उल्टी जैसी समस्या भी इसके अधिकता से देखी जा सकती है।

अजमोद सब्जी के रूप में खाए जाने वाला ऐसा पौधा है जो अनेक पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, पोटेशियम, तांबा आदि खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा यह विभिन्न विटामिन जैसे- विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन b12, विटामिन बी6 आदि से भी भरपूर है। यह फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। साथ ही इसमें फाइबर और थियामिन भी शामिल हैं। इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर अजमोद सेहत को अनेक समस्याओं से दूर रख सकता है। आज का हमारा यह लेख उन्हीं समस्याओं पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि अजमोद के सेवन से आपकी सेहत को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। साथ ही इसके नुकसान के बारे में भी जानेंगे।

1 - कब्ज को दूर करें अजमोद

चूंकि इसके अंदर फाइबर पाया जाता है ऐसे में यह कब्ज की दवाई के रूप में काम कर सकता है। बता दें कि फाइबर के सेवन से कब्ज को दूर किया जा सकता है। साथ ही इसके सेवन से आंतों के कार्यों को भी सुधारा जा सकता है। ऐसे में आप अपनी डाइट में अजमोद को शामिल करके कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

2 - अस्थमा से लड़ने में कारगर है अजमोद

बता दें कि अजमोद के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो मुक्त कणों की क्षति को रोकता है। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अस्थमा के कारण होने वाली सूजन को भी रोकते हैं। अगर अस्थमा गंभीर स्थिति रूप धारण कर लें। तब भी अजमोद के सेवन से इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप अस्थमा समस्या से ग्रस्त हैं तो अजमोद को अपनी डाइट में शामिल करें।

3 - कोलेस्ट्रॉल को कम रखे अजमोद

अगर आप अजमोद का सेवन करते हैं तो यह शरीर से एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसके अंदर phthalide पाया जाता है जो पित के रस के स्राव को उत्तेजित कर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी है। क्योंकि अजमोद के अंदर फाइबर पाया जाता है यह कोलेस्ट्रॉल को खून से बाहर निकालता है और कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाता है।

4 - उच्च रक्तचाप में फायदेमंद है अजमोद

जैसे कि आपको पहले भी बताया इसके अंदर पाए जाने वाला कार्बनिक रसायन तनाव हार्मोन को कम करके रक्त वाहिकाओं का विस्तार करता है। ऐसे में जब रक्तचाप कम हो जाता है तो यह पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कम दबाव डालता है और धमनियों के सख्त होने की संभावना यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास को भी रोकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दिल का दौरा और स्ट्रोक की समस्या से अजमोद छुटकारा दिला सकता है।

5 - प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं अजमोद

चूंकि अजमोद के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर को संक्रमण से बचाता है। इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सर्दी के जोखिम को कम करने के साथ-साथ अन्य बीमारियों से भी शरीर की रक्षा करते हैं।

6 - हृदय रोगों को दूर रखें अजमोद

अजमोद की जड़ के अंदर फाइबर अनेकों जैविक रसायन और विटामिन सी पाए जाते हैं, जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी है। इसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में जाना जाता है। यह कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। ऐसे में दिल की सेहत के लिए अजमोद बेहद उपयोगी है।

7 - आंखों की सेहत के लिए अच्छा है अजमोद

अजमोद के अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आंखों की सेहत के लिए बेहद कारगर है। विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए बेहद जरूरी तत्व है। अगर इसकी कमी हो जाए तो यह कई जटिलताओं का कारण बन सकता है। ऐसे में आप अपनी डाइट में अजमोद को शामिल करके आंखों की सेहत को तंदुरुस्त बना सकते हैं।

8 - पिंपल्स को दूर रखें अजमोद रस

कुछ लोग अपने पिंपल्स की समस्या से परेशान रहते हैं। वहीं कुछ लोग पिंपल्स के द्वारा होने वाले निशान से भी हिचकिचाते हैं। ऐसे में बता दें कि अजमोद के अंदर पाए जाने वाले विटामिन और खनिज मुहांसों को खत्म करने के साथ-साथ पिंपल्स के कारण रहने वाले निशान को भी दूर करते हैं। ऐसे में आप त्वचा को साफ बनाने के साथ-साथ मुहांसों को दूर करने के लिए अजमोद को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

1 - जो लोग मिर्गी के दौरों से परेशानी हैं वे अजमोद का सेवन ना करें यह स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं।

2 - जैसा कि आपने पहले भी बताया कि अजमोद के सेवन से रक्तचाप का स्तर कम होता है। लेकिन अगर अच्छे से आपका स्तर पहले से ही कम है तो अजमोद का सेवन ना करें।

ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि अजमोद को अपनी डाइट में शामिल करने का अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपको इसके सेवन से किसी भी प्रकार की एलर्जी जैसे शरीर पर लाल चकत्ते आदि नजर आते हैं तो उसे अपनी डाइट में शामिल ना करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं इसे शामिल करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर आप किसी स्पेशल डाइट को फॉलो कर रहे हैं तब भी अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग अजमोद का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें।

आयुर्वेद का तोड़ कहीं भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो पुरानी सी पुरानी किताबों में भी लिखी है। खैर बात जब आयुर्वेद की हो तो इसकी गोद में ऐसी कई प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो हमारे लिए जीवन दायनी भी हो सकती हैं। आज हम उसी आयुर्वेद में से एक ऐसे ही आशीर्वाद के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है, सर्पगन्धा। सर्पगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि है। जो एक तरह के फूल के पौधे की जड़ की तरह ही दिखता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि, सर्पगंधा का नाम ऐसा क्यों हैं? तो आपको बता दें कि, इसकी बनावट किसी सांप की तरह ही दिखती है। ये कई औषधीय गुणों के लिए पहचाना जाता है।

हेल्थ से जुड़े ऐसे कई फायदे हैं, जो आपको सर्पगंधा से मिलने वाले हैं। बात इसके फायदों के बारे में करें तो ब्लडप्रेशर नॉर्मल रहता है। इसके अलावा इससे दिल की बिमारी भी दूर होती है। अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो, उससे भी आपको राहत मिलती है। काफी लोग हैं, जिनकी नींद नहीं पूरी होती तो आपकी इस समस्या का भी इलाज सर्पगंधा के पास है।

पुराने समय से ही सर्पगंधा को चिकित्सकीय नजर में काफी फायदेमंद माना गया है। इस पौधे की जड़ें या इनका जूस काफी फायदों से भरपूर होती है। कई किस्मों की दवाओं को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल डिलीवरी के समय भ्रूण को आसानी से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। साथ ही डाइजेशन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का इलाज भी संभव है।

इस पौधे की जड़ें जितनी उपयोगी हैं, उतनी ही उपयोगी इसकी पत्तियां भी हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हर्बल पेस्ट के रूप में किया जाता है। अगर सांप ने काट लिया है या कोई पुराना घाव को इससे ठीक किया जा सकता है।अगर आंखों से जुड़ी समस्या है तो भी आपको इससे इलाज मिल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला इसके पत्तों का सेवन करती है तो, इससे होने वाले बच्चे का दिमाग काफी तेज होता है।

सर्पगंधा से ऐसे कई फायदे हैं, जिनके बारे में जितना बताएं, उतना ही कम होगा। आइए जानते हैं-

1.सर्पगंधा से दिमाग तेज होता है।

2.डिप्रेशन को रोकने में मिलती है।

3.नींद से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।

4.थकान को दूर करने मेंमदद मिलती है।

5.बुखार को जड़ से उखाड़कर फेंकता है।

6.स्किन के लिए भी सर्पगंधा काफी फायदेमंद है।

7.पेट से जुड़ी हर तरह की समस्या दूर होती है।

8.डाईजेशन को दुरुस्त करने में मदद मिलती है।

सर्पगंधा के जितने फायदे हैं, उतने ही उसके दुष्प्रभाव भी हैं। जिनको जानने के बाद आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जान लेते हैं सर्पगंधा से जुड़े दुष्प्रभाव के बारे में भी।

इसका ज्यादा सेवन भूख में कमी कर सकता है।

पेट में दर्द, उल्टी आना, सिर दर्द जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।

सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं।

अगर स्टोन की समस्या है तो इसके सेवन से बचें।

बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो इसका सेवन बिलकुल न करें।

सर्पगंधा आयुर्वेदिक गुणों का उपहार है। यहां आपको कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। अगर आप किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उस बीच सर्पगंधा का इस्तेमाल बिलकुल भी न करें। अगर फिर भी आप इसका सेवन करना चाहते हैं, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह जरुर लें।

Read Full Blog...

ऐसे कई पेड़, पौधे और जड़ियां हैं जिनका जिक्र आयुर्वेद में है, लेकिन लोगों को उसके फायदों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कालमेघ भी एक ऐसी ही जड़ी है। जिसमें बेशुमार औषधीय गुण हैं। आम सर्दी जुकाम और बुखार में कालमेघ का उपयोग किया जाता है। क्योंकि, ये जड़ी शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा कालमेघ पेट से जुड़ी कई बीमारियों का भी इलाज करने में सक्षम है।

कालमेघ का पौधा भारत के उत्तरी हिस्से समेत पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में मिलता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। इसके बावजूद कालमेघ के गुणों के कारण जानकार इसका सेवन करने से चूकते नहीं है। कई जगहों पर कालमेघ को चिरायता के नाम से भी जानते हैं। इस जड़ी में इतनी कड़वाहट होती है कि इस किंग ऑफ बिटर भी कहा जाता है।

कालमेघ को पानी में उबाल कर पिया जाता है।

-कालमेघ की पत्तियों को धो कर, पानी में भिगो दें।

-कुछ देर पत्तियां भीगे रहने दें, फिर उबलने रख दें।

-इसे तब तक उबालना है जब तक पानी एक चौथाई न रह जाए।

बढ़ी शुगर कंट्रोल करती है कालमेघ

जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई होती है उन्हें रोज सुबह कालमेघ का पानी पीने की सलाह दी जाती है। कालमेघ के सूखे पत्तों का काढ़ा शुगर पेशेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। कालमेघ में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मददगार होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि कालमेघ का अर्क मोटे चूहों में टाइप 1 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है

स्ट्रेस दूर कर ब्रेन बनाए पावरफुल

जो लोग तनाव का शिकार होते हैं उनके लिए कालमेघ का काढ़ा स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। कालमेघ से स्वर्टिया मार्टिन नाम का तत्व प्रोड्यूस होता है। ये तत्व तनाव को कम कर ब्रेन को राहत देता है।

लीवर के लिए अच्छा है

लिवर को डिटॉक्स करने में भी कालमेघ सक्षम है। कालमेघ में दो किस्म के तत्व होते हैं। एक हेपटोप्रोटेक्टिव और एक हेपटोस्टिमुलेटिव। ये दोनों ही गुण पीलिया जैसी तकलीफ से लिवर को उबरने में मदद करते हैं। पित्त को रेग्यूलेट करके कालमेघ लिवर के काम को आसान बनाता है। साथ ही इसके अर्क के सेवन से लिवर और रीनल डैमेज से भी सुरक्षा मिलतीहै, जिसकी वजह से मलेरिया इंफेक्शन के दौरान व्यक्ति की मौत हो जाती है।

कालमेघ के पानी से चेहरा धोना फायदेमंद

कालमेघ के पानी से चेहरा धोने पर पिंपल्स और एक्ने से आराम मिलता है। स्किन पर होने वाली जलन, रूखापन या फिर खुजली की समस्या से भी कालमेघ राहत दिलाता है। कालमेघ रक्तशोधक यानि खून साफ करने वाली जड़ी है। जिसका असर स्किन पर भी दिखाई देता है।

वजन घटाने में फायदेमंद

कालमेघ का पानी पीने से मेटाबॉलिक रेट में इजाफा होता है। मेटाबॉलिज्म बेहतर होने से वजन घटाने में मददमिलती है। मेटाबॉलिज्म तेज होने से फैट बर्निंग भी तेजी से होती है। इसके अलावा कालमेघ पेट से जुड़ी समस्या जैसे एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। पेट के ठीक तरह से काम करने से वेटलॉस की कोशिशों को कामयाबी मिलती है।

यदि कालमेघ को सही तरीके और खुलाख में लिया जाए तो यह फायदा करती है, लेकिन इसका अधिक उपयोग कुछ दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे...

1. अधिक मात्रा में कालमेघ अर्क का सेवन करने से सुस्ती पैदा कर सकती है।

2. कुछ लोग कालमेघ से एलर्जी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर सकते हैं, मामूली त्वचा पर चकत्ते से लेकर उच्च खुराक के कारण एनाफिलेक्सिस नामक संभावित

3. इसे लेने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है।

4. इससे गर्भपात के चांस भी हो सकते हैं।

5. यह ओव्यूलेशन को रोकता है और शुक्राणुओं की संख्या को कम करता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि यह प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को रोकता है।

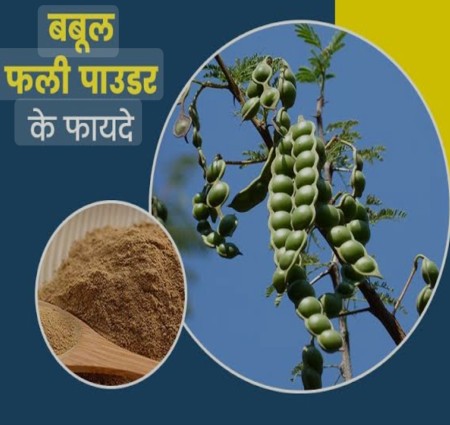

आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां और पेड़-पौधे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद माना जाता है। इन्हीं में से एक है बबूल का पेड़ । बबूल के पेड़ को स्वास्थ्य के लिहाज से खास उपयोगी माना जाता है। बबूल मुंह के साथ ही कई अन्य तरह की समस्याओं को भी दूर करने में मददगार है। बबूल की पत्तियां, गोंद, फली और छाल सभी हिस्सों का इस्तेमाल स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आज हम आ...

Read More

आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां और पेड़-पौधे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद माना जाता है। इन्हीं में से एक है बबूल का पेड़ । बबूल के पेड़ को स्वास्थ्य के लिहाज से खास उपयोगी माना जाता है। बबूल मुंह के साथ ही कई अन्य तरह की समस्याओं को भी दूर करने में मददगार है। बबूल की पत्तियां, गोंद, फली और छाल सभी हिस्सों का इस्तेमाल स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आज हम आ...

Read More

आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां और पेड़-पौधे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद माना जाता है। इन्हीं में से एक है बबूल का पेड़ । बबूल के पेड़ को स्वास्थ्य के लिहाज से खास उपयोगी माना जाता है। बबूल मुंह के साथ ही कई अन्य तरह की समस्याओं को भी दूर करने में मददगार है। बबूल की पत्तियां, गोंद, फली और छाल सभी हिस्सों का इस्तेमाल स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आज हम आपको बबूल के फली के फायदों में बताने जा रहे हैं। बबूल की फली सिरदर्द, घुटनों के दर्द को दूर करने के साथ ही दूसरी तरह की परेशानियों को भी ठीक करने में मदद करता है। आयुर्वेद में बबूल की फली को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। बबूल की फली का इस्तेमाल पावडर के रूप में किया जाए, तो यह औषधि की तरह कार्य करता है। जानें बबूल की फली के पाउडर से स्वास्थ्य को मिलने वाले फायदे।

बबूल की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। इस पेड़ पर कांटे भी होते हैं। इस पेड़ पर फली लगते हैं। बबूल की छाल और पत्तियों की तरह की इसकी फली भी काफी फायदेमंद होती है। बबूल की फली पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह फली विटामिंस और मिनरल्स से भरपूर होती है।

1. घुटनों के दर्द में फायदेमंद बबूल की फली का पाउडर

बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द एक बेहद सामान्य समस्या है। इसमें घुटनों का दर्द सबसे आम है। उम्र बढ़ने पर अधिकतर लोग घुटनों में दर्द की शिकायत करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में उम्र से पहले ही घुटनों में दर्द होने लगता है। अगर आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो बबूल की फली का पाउडर का सेवन कर सकते हैं। बबूल की फली का पाउडर घुटनों के दर्द का एक अच्छा उपाय है। इतना ही नहीं गठिया के रोगियों के लिए भी इस पाउडर का सेवन लाभदायक हो सकता है। घुटनों के दर्द से निजात पाने के लिए आप बबूल की फली का पाउडर रोजाना सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं।

2. सिरदर्द में आराम दिलाए बबूल की फली का पाउडर

आजकल बढ़ते तनाव, चिंता की वजह से अधिकतर लोग सिरदर्द की समस्या का सामना कर रहे हैं। सिरदर्द सभी उम्र के लोगों में काफी आम हो गई है। छोटी उम्र से लेकर बढ़ी उम्र तक के सभी लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। अगर आपको भी बार-बार सिरदर्द होता है, तो बबूल की फली का पाउडर ले सकते हैं। रोज सुबह-शाम गर्म पानी से साथ इस पाउडर का सेवन आपको सिरदर्द से राहत दिला सकता है।

3. महिलाओं के लिए लाभकारी बबूल की फली का पाउडर

बबूल की फली का पाउडर महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। आजकल अधिकतर महिलाएं ल्यूकोरिया की समस्या से जूझ रही हैं। ल्यूकोरिया में योनि से सफेद पानी का स्त्राव होता है। महिलाओं में यह समस्या काफी सामान्य हो गई है। इसका कारण जीवनशैली, खानपान और हाइजीन की कमी है। ऐसे में बबूल की फली का पाउडर लाभकारी माना गया है। रोजाना दूध के साथ बबूल की फली का पाउडर लेने से ल्यूकोरिया की समस्या में काफी हद तक आराम मिलता है। मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी इस पाउडर का सेवन किया जा सकता है।

4. पुरुषों के लिए फायदेमंद बबूल की फली का पाउडर

बबूल की फली का पाउडर महिलाओं के साथ ही पुरुषों के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर कोई पुरुष धातु रोग से पीड़ित हैं, तो उसके लिए बबूल की फली का पाउडर फायदेमंद साबित हो सकता है। संभोग और यौन उत्तेजना के बिना जब वीर्यपात होता है, तो इस स्थिति को धातु रोग कहा जाता है। यह स्थिति यौन समस्या होती है। अगर कोई पुरुष इस समस्या का सामना कर रहा है, तो उसके लिए बबूल की फली का पाउडर का सेवन करना लाभदायक हो सकता है। पुरुषों में होने वाली शीघ्र पतन की समस्या में भी बबूल की फली का पाउडर फायदेमंद होता है। इसके लिए आप इस पाउडर का सेवन दूध के साथ रात को कर सकते हैं।

5. कमर के दर्द में आराम दिलाए बबूल की फली का पाउडर

लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना कमर दर्द का कारण बनता है। आजकल अधिकतर लोग सीटिंग वर्क करते हैं, जिसकी वजह से कमर में दर्द होना सामान्य हो गया है। इसके साथ ही शारीरिक सक्रियता की कमी भी कमर में दर्द का कारण बनता है। अगर आप भी कमर दर्द से परेशान रहते हैं, तो बबूल की फली का पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। दूध के साथ इस पाउडर के सेवन से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, जिससे कमर में दर्द की समस्या में आराम मिलता है।

6. शरीर की कमजोरी दूर करें बबूल की फली का पाउडर

शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए बबूल की फली का पाउडर फायदेमंद हो सकता है। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो रोज एक समय बबूल की फली के पाउडर को पानी या दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इसके नियमित सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं। मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती हैं। आप चाहें तो इसका सेवन शहद के साथ मिलाकर कर सकते हैं।

7. डायरिया की समस्या से निजात दिलाए बबूल की फली का पाउडर

अधिकतर लोगों को डायरिया की समस्या से बार-बार परेशान होना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को डायरिया है, तो वे बबूल की फली का पाउडर ले सकते हैं। दस्त या डायरिया के लिए बबूल की फली का पाउडर एक रामबाण इलाज है। लेकिन इसका सेवन आपको डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। इससे डायरिया से निजात मिलता है।

बबूल की फली का पाउडर स्वास्थ्य के लिए भले ही फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। असीमित मात्रा में इसके सेवन से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। सीमित मात्रा में खाने से ही आपको इसके पर्याप्त लाभ मिलते हैं। साथ ही अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही इस पाउडर का सेवन करें।

Read Full Blog...

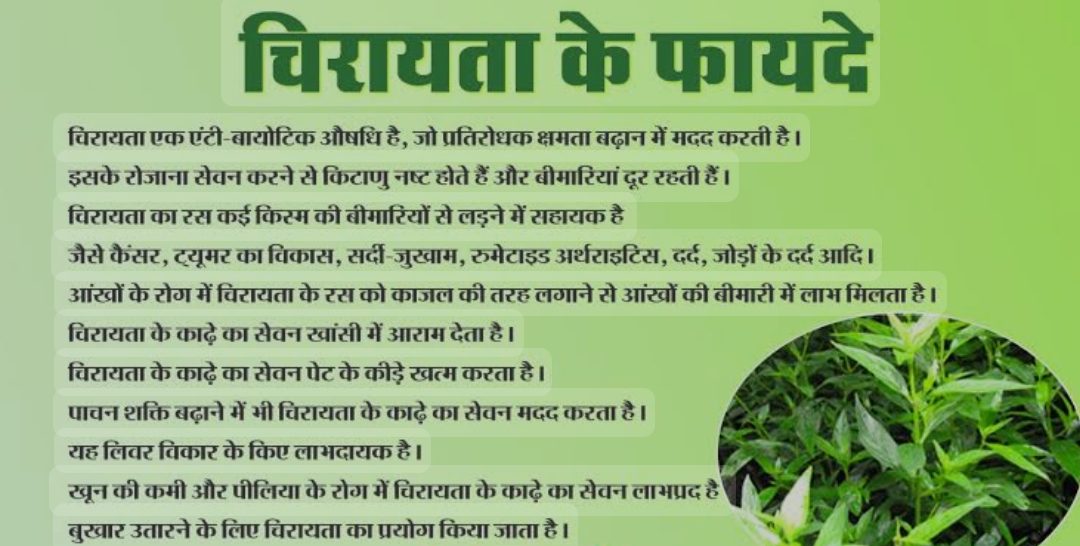

चिरायता का परिचय– आपने चिरायता के बारे में जरूर सुना होगा। घरों के बूढ़े-बुजुर्ग लोग अक्सर कहा करते हैं कि खुजली हो तो चिरायते का सेवन करो, खून से संबंधित विकार को ठीक करने के लिए चिरायते का उपयोग करो। क्या आप जानते हैं कि चिरायते की केवल यहीं दो खूबियां नहीं हैं बल्कि इसके इस्तेमाल से अनेक लाभ मिलते हैं। बच्चे और बड़े, सभी लोग इन्हीं खूबियों के कारण चिरायते का प्रयोग बराबर किया करते हैं। अग...

Read More

चिरायता का परिचय– आपने चिरायता के बारे में जरूर सुना होगा। घरों के बूढ़े-बुजुर्ग लोग अक्सर कहा करते हैं कि खुजली हो तो चिरायते का सेवन करो, खून से संबंधित विकार को ठीक करने के लिए चिरायते का उपयोग करो। क्या आप जानते हैं कि चिरायते की केवल यहीं दो खूबियां नहीं हैं बल्कि इसके इस्तेमाल से अनेक लाभ मिलते हैं। बच्चे और बड़े, सभी लोग इन्हीं खूबियों के कारण चिरायते का प्रयोग बराबर किया करते हैं। अग...

Read More

आपने चिरायता के बारे में जरूर सुना होगा। घरों के बूढ़े-बुजुर्ग लोग अक्सर कहा करते हैं कि खुजली हो तो चिरायते का सेवन करो, खून से संबंधित विकार को ठीक करने के लिए चिरायते का उपयोग करो। क्या आप जानते हैं कि चिरायते की केवल यहीं दो खूबियां नहीं हैं बल्कि इसके इस्तेमाल से अनेक लाभ मिलते हैं। बच्चे और बड़े, सभी लोग इन्हीं खूबियों के कारण चिरायते का प्रयोग बराबर किया करते हैं। अगर आपको चिरायते के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और जानना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है।

चिरायता का पौधा बाजार में आसानी से मिल जाता है। चिरायता स्वाद में तीखा, ठंडा, कफ विकार को ठीक करने वाला है। कई विद्वान कालमेघ को चिरायता मानते हैं, लेकिन यह दोनों पौधें आपस में भिन्न हैं। असली चिरायता अपनी जाति के अन्य चिरायतों की तुलना में बहुत ही कड़वा होता है। चिरायते की कई प्रजातियां होती हैं, जिनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है।

यह 60-125 सेमी ऊँचा, सीधा, एक साल तक जीवित रहने वाला होता है। इसके पौधे में अनेक शाखाएं होती हैं। इसके तने नारंगी, श्यामले या जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते सीधे, 5-10 सेमी लम्बे, 1.8 सेमी चौड़े होते हैं। नीचे के पत्ते बड़े तथा ऊपर के पत्ते कुछ छोटे व नोंकदार होते हैं।

इसके फूल अनेक होते हैं और ये अत्यधिक छोटे, हरे-पीले रंग के होते हैं। इसके फल 6 मिमी व्यास के, अण्डाकार, नुकीले होते हैं। चिरायता की बीज संख्या में अनेक, चिकने, बहुकोणीय, 0.5 मिमी व्यास के होते हैं। चिरायते के पौधे में फूल और फल आने का समय अगस्त से नवम्बर तक होता है।

आंखों के रोग में चिरायता का प्रयोग फायदेमंद

चिरायता के फल में पिप्पली पेस्ट और सौवीराञ्जन मिलाकर रख लें। एक सप्ताह के बाद मातुलुंग के रस में इसे पीस लें। इसे रोजाना काजल की तरह लगाने से आंखों की बीमारी (पिष्टक) में लाभ होता है।

चिरायता के इस्तेमाल से शुद्ध होता है स्तनों का दूध

चिरायता, कटुरोहिणी, सारिवा आदि का काढ़ा बना लें। इसे 15-30 मिली की मात्रा में सेवन करने से स्तनों का दूध शुद्ध होता है।

केवल चिरायता का काढ़ा 15-30 मिली पीने से भी स्तनों के दूध की गुणवत्ता बढ़ती है।

बराबर-बराबर मात्रा में चिरायता, सोंठ तथा गुडूची के 15-30 मिली काढ़े का सेवन करने से भी माताओं के स्तन का दूध की गुणवत्ता बढ़ता है।

चिरायता के सेवन से खांसी का इलाज

चिरायता का पौधा खांसी के इलाज में भी काम आता है। चिरायते का काढ़ा 20-30 मिली की मात्रा में पिएं। इससे खांसी में लाभ होता है। इससे आंत के कीड़े खत्म होते हैं।

पेचिश रोग में चिरायता का उपयोग लाभदायक

आप पेचिश रोग में भी चिरायता के फायदे ले सकते हैं। 2-4 ग्राम किराततिक्तादि चूर्ण में दोगुना मधु मिला लें। इसका सेवन करने से पेचिश रोग ठीक होता है।

भूख को बढ़ाने के लिए करें चिरायता का सेवन

चिरायता का काढ़ा बनाकर 20-30 मिली मात्रा में पिलाने से भूख बढ़ती है। पाचन-शक्ति बढ़ती है।

पेट के कीड़े को खत्म करने के लिए करें चिरायता का प्रयोग

चिरायता के गुण पेट के कीड़ों को भी खत्म करते हैं। सुबह भोजन के पहले (5-10 मिली) चिरायता के रस में मधु मिश्रित कर सेवन करने से आंत के कीड़े खत्म हो जाते हैं।

दस्त को रोकने के लिए करें चिरायता का उपयोग

दस्त को रोकने के लिए भी चिरायता फायदेमंद होता है। इसके लिए बराबर-बराबर मात्रा में चिरायता, नागरमोथा, इन्द्रजौ तथा रसाञ्जन के चूर्ण (2-4 ग्राम) या पेस्ट में मधु मिला लें। इस चाटकर बाद में चावलों का धोवन पिएं। इससे पित्त विकार के कारण होने वाली दस्त पर रोक लगती है।

2-4 ग्राम बेल गिरी का चूर्ण खाकर ऊपर से चिरायते का काढ़ा पीने से दस्त में लाभ होता है।

पेट की बीमारी में चिरायता का इस्तेमाल फायदेमंद

रोजाना सुबह खाली पेट, चिरायता हिम (10-30 मिली) अथवा काढ़ा का सेवन करने से पाचन-क्रिया ठीक होती है तथा शरीर स्वस्थ रहता है।

पेट के दर्द में चिरायता का सेवन लाभदायक

चिरायता के फायदे की बात की जाए तो यह पेट के दर्द से भी आराम दिलाता है। चिरायता तथा एरण्ड की जड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। इसे 10-30 मिली मात्रा में पिलाने से पेट के दर्द से आराम मिलता है।

बुखार उतारने के लिए करें चिरायता का प्रयोग

बुखार से आराम दिलाने में भी चिरायता फायदेमंद होता है। चिरायता तथा धनिया के हरे पत्तों से काढ़ा बना लें। इसे (10-20 मिली) की मात्रा में पीने से बुखार में शीघ्र लाभ होता है।

बराबर-बराबर मात्रा में चिरायता, नागरमोथा, गुडूची तथा सोंठ के काढ़े का सेवन करें। इससे बुखार, अत्यधिक प्यास, भूख की कमी, बुखार एवं मुंह का स्वाद ठीक होता है।

बराबर-बराबर मात्रा में चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्तपापड़ा तथा गुडूची का काढ़ा बना लें। 10-30 मिली मात्रा में रोजाना सेवन करने से बार-बार आने वाला बुखार ठीक होता है।

बराबर-बराबर मात्रा में चिरायता, गुडूची, द्राक्षा, आँवला तथा कचूर के (10-30 मिली) काढ़े में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे वात-पित्त विकार के कारण होने वाले बुखार में लाभ होता है।

750 ग्राम चिरायता चूर्ण तथा 50 ग्राम साबुत पिप्पली को चार गुने जल में तब तक उबालें, जब तक कि पूरा जल सूख न जाए। इस बची हुई पिप्पली को छाया में सुखा लें। इसे चूर्ण बनाकर 1-2 ग्राम मात्रा में लेकर मधु के साथ मात्रापूर्वक सेवन करने से बुखार में लाभ होता है।

2-4 ग्राम चिरायता चूर्ण में मधु मिलाकर खाने से सभी प्रकार का बुखार का ठीक होता है।

बराबर-बराबर मात्रा में चिरायता , नीम, गुडूची, त्रिफला तथा आमाहल्दी के (20-30 मिली) काढ़े का सेवन करें। इससे पित्तज बुखार, आंतों के कीड़े, दाह, तथा त्वचा की बीमारियों में लाभ होता है।

चिरायता, नीमगिलोय, देवदारु, हरड़, पीपर, हल्दी, दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ा, आँवला, करंज की बीज मज्जा, सोंठ, काली मिर्च, पीपर, प्रियंगु, रास्ना, अर्कमूलत्वक्, वायविडंग, कुटकी तथा दशमूल का काढ़ा बना लें। इसे 10-20 मिली मात्रा में पिलाने से पित्त, कफ विकार के कारण होने वाले बुखार में लाभ होता है।

चिरायता, सैंधव, सोंठ, कूठ, चन्दन तथा नेत्रबाला को पीस लें। इसे सिर पर लेप करने से बुखार ठीक हो जाता है।

बराबर-बराबर मात्रा में चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, धनिया, इन्द्रयव, शुण्ठी, देवदारु तथा गजपीपल के (10-30 मिली) काढ़े का सेवन करें। इससे पसलियों के दर्द, सन्निपातबुखार, खांसी, साँस फूलना, उलटी, हिचकी, तन्द्रा तथा हृदय विकार आदि में लाभ होता है।

सूजन को कम करने के लिए करें चिरायता से लाभ

चिरायता तथा सोंठ को समान मात्रा में मिलाकर पीस लें। इसे 2-4 ग्राम की मात्रा में लेकर पुनर्नवा के काढ़े के साथ मिलाकर पिएं। इससे सूजन में लाभ होता है।

बराबर-बराबर मात्रा में चिरायता तथा सोंठ चूर्ण को गुनगुने जल के साथ 2-4 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे त्रिदोष के कारण होने वाली सूजन की बीमारी में लाभ होता है। इससे पुरानी सूजन भी ठीक हो जाती है।

सोंठ तथा चिरायता को बिम्बी के रस में मिला लें। इसका लेप करने से सूजन की समस्या ठीक हो जाती है।

चिरायता का पौधा भारत में यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा असम तक पाया जाता है। यह 1200 से 3000 मीटर की ऊँचाई पर एवं मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत आदि के पर्वतीय प्रदेशों में 1200-1500 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाता है।

अब आप चिरायते के फायदों से भलीभांति परिचित हो चुके हैं। अगर औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही करें

ब्लूबेरी 'वैक्सीनियम' प्रजाति से संबंधित एक फल है। यह फल नार्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। ब्लूबेरी को भारत में कई जगहों पर 'नीलबदरी' के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वाद से भरपूर होने के साथ ही साथ कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। ब्लूबेरी छोटे, गोल और नीले रंग के होते हैं। यह खाने में खट्टे-मीठे स्वाद के होते हैं। &...

Read More

ब्लूबेरी 'वैक्सीनियम' प्रजाति से संबंधित एक फल है। यह फल नार्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। ब्लूबेरी को भारत में कई जगहों पर 'नीलबदरी' के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वाद से भरपूर होने के साथ ही साथ कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। ब्लूबेरी छोटे, गोल और नीले रंग के होते हैं। यह खाने में खट्टे-मीठे स्वाद के होते हैं। &...

Read More

ब्लूबेरी 'वैक्सीनियम' प्रजाति से संबंधित एक फल है। यह फल नार्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। ब्लूबेरी को भारत में कई जगहों पर 'नीलबदरी' के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वाद से भरपूर होने के साथ ही साथ कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। ब्लूबेरी छोटे, गोल और नीले रंग के होते हैं। यह खाने में खट्टे-मीठे स्वाद के होते हैं।

ब्लूबेरी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा मधुमेह, ब्लड प्रेशर, वजन को कम करने में लाभकारी होती है। ब्लूबेरी के अलावा इसके पत्ते भी बहुत लाभकारी होते हैं। जर्नल ऑफ़ न्यूट्रीशन के अनुसार, ब्लूबेरी की पत्तियों में 'एंथोसियानीडीनस' नामक तत्व भारी मात्रा में पाया जाता है। तो आइये जानते हैं इसके लाभों के बारे में -

ब्लूबेरी के लाभ दिलाएं मुहांसों से छुटकारा -

ब्लूबेरी, मुंहासों से ग्रस्त लोगों की त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ब्लूबेरी में सैलिसिलेट्स की उच्च मात्रा होती है, जो कि सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिसिक एसिड मुँहासों के बाहरी उपचार करने वाले उत्पादों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। मृत त्वचा को हटाने की क्षमता, खुले रोम छिद्र और बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करके, यह मुहाँसों को दूर करने के लिए यह एक बहुत ही प्रभावी उपचार है। ब्लूबेरी पैक का इस्तेमाल मुहाँसों को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

नींबू के रस और शहद के साथ ब्लूबेरी को मिलाएं। इसे अपने चेहरे पर लगाएं। पैक को लगभग 20 मिनट तक लगाकर रखें। और इसके बाद गुनगुने पानी के साथ धो लें। इस पैक का उपयोग आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, जब तक की दाग नहीं हट जाते हैं। यह त्वचा पर अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

ब्लू बैरीज़ के फायदे करें मदद बाल बढ़ाने में -

ब्लूबेरी, प्रोएंथोसायनिडिन रसायन की मौजूदगी के कारण बालों के विकास में लाभकारी होते हैं। इससे बने हेयर मास्क का उपयोग बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। हेयर मास्क बनाने के लिए एक मुट्ठी ब्लूबेरी और जैतून के तेल को मिक्स कर लें और अच्छे से बालों की जड़ों पर लगाएं। 20-30 मिनट के बाद गुनगुने पानी का उपयोग कर के बालों को धो लें।

ब्लूबेरी का उपयोग करें वजन कम करने के लिए–

ब्लूबेरी फाइबर में समृद्ध और कैलोरी में कम होती है, जो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। ब्लूबेरी घुलनशील फाइबर में समृद्ध है, जो कि फाइबर का एक प्रकार है एवं पानी में घुल जाता है। घुलनशील फाइबर पाचन की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती और आप बार-बार खाने से बच जाते हैं।

ब्लूबेरी खाने के फायदे रखें याददाश्त को तेज -

ब्लूबेरी में कई एंटीऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं, जैसे- एंथोकैयनिन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ज़िंक, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज। ये एंटीऑक्सिडेंट न्यूरॉन्स के अध: पतन और तंत्रिका संबंधी विकारों को ठीक कर सकते हैं। ये आवश्यक पोषक तत्व मस्तिष्क कोशिकाओं की भी रक्षा करते हैं और केंद्रीय (सेंट्रल) तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद करते हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह ब्लूबेरी अल्जाइमर जैसी गंभीर समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। ये आपकी याददाश्त को तेज रखने के लिए मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और न्यूरॉन के ऊतकों को भी ठीक करने में मदद करते हैं।

ब्लूबेरी के फायदे करें पाचन में सुधार -

ब्लूबेरी में मौजूद फाइबर कब्ज को रोकता है। इसके अलावा, विटामिन, सोडियम, तांबा, फ्रुक्टोस और एसिड आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के माध्यम से आसानी और सुरक्षित रूप से भोजन को स्थानांतरित करने के लिए सही गैस्ट्रिक और पाचन रस को उत्तेजित करके पाचन में सुधार करते हैं।

ब्लूबेरी के गुण बचाएं कैंसर से -

ब्लूबेरी कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ यौगिकों जैसे पेरोरोस्टिलबेन (बृहदान्त्र कैंसर और लिवर कैंसर के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय) और एलेगिक एसिड होते हैं। एन्थॉकायनिन और अन्य एंटीऑक्सिडेंट जैसे विटामिन सी और तांबे के साथ ये दोनों यौगिक कैंसर को रोकने और ठीक करने के लिए चमत्कार कर सकते हैं।

ब्लूबेरी है आंखों के लिए लाभकारी -

ब्लूबेरीज चश्मा उतारने, कांटेक्ट-लेंस, आई ड्रॉप्स, दवाओं और आई सर्जरी के लिए सबसे अच्छा विकल्प होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट गुणों की वजह से, यह उम्र बढ़ने वाले ऑकुलर समस्याओं जैसे मैक्यूलर डिएनेजेरेशन, मोतियाबिंद, मायोपिया और हाइपमेट्रोपोपिया, आंखों का सूखापन और संक्रमण, विशेष रूप से रेटिना से संबंधित रोगों को रोकने या देरी में मदद करते हैं। आप सीधे अपनी आंखों में ब्लूबेरी नहीं डाल सकते, लेकिन आप स्वस्थ दृष्टि के लिए इनका सेवन कर सकते हैं। ब्लूबेरी में कैरोटीनॉड्स (ल्यूटिन, ज़ेक्सैथिन इत्यादि), एंटीऑक्सिडेंट्स, फ्लेवोनोइड (जैसे रटिन, रिवेस्ट्रैटोल, क्व्विकेटिनेट।) और विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम, जस्ता और फास्फोरस जैसे अन्य एंटीऑक्सीडेंट यौगिक हैं, जो सभी बहुत फायदेमंद होते हैं और आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं।

1.ब्लूबेरी में बहुत अधिक मात्रा में सैलिसिलेट पाया जाता है - यह एस्पिरिन का सक्रिय घटक है, जो कि कई पौधों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। जो लोग सैलिसिलेट के प्रति संवेदनशील होते हैं उन लोगों को ब्लूबेरी का सेवन नहीं करना चाहिए।

2.यदि आप रक्त को पतला करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको अपने आहार में ब्लूबेरी का सेवन नहीं करना चाहिए।

3.बहुत अधिक मात्रा में ब्लूबेरी खाने से आपके पाचन पर दुष्प्रभाव हो सकता है और इसका मुख्य कारण है इसमें मौजूद फाइबर की अधिक मात्रा।

Read Full Blog...

केसर को रेड गोल्ड यानि लाल सोने के नाम से भी जानते हैं। लाल लंबे धागे की तरह दिखने वाला केसर जब अपना पीला रंग छोड़ता है तो वह अपने असली होने की पहचान देता है। बता दें कि इसका पौधे बेहद खुशबूदार होता है ऐसे में इसका प्रयोग कॉस्मेटिक या पर्फ्यूम में भी सुगंध लाने के लिए किया जाता है। कई जगह ऐसी हैं जहां पुराने कपड़ों को रंगने के लिए भी केसर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं धार्मिक कार्य में भी कैंसर ब...

Read More

केसर को रेड गोल्ड यानि लाल सोने के नाम से भी जानते हैं। लाल लंबे धागे की तरह दिखने वाला केसर जब अपना पीला रंग छोड़ता है तो वह अपने असली होने की पहचान देता है। बता दें कि इसका पौधे बेहद खुशबूदार होता है ऐसे में इसका प्रयोग कॉस्मेटिक या पर्फ्यूम में भी सुगंध लाने के लिए किया जाता है। कई जगह ऐसी हैं जहां पुराने कपड़ों को रंगने के लिए भी केसर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं धार्मिक कार्य में भी कैंसर ब...

Read More

केसर को रेड गोल्ड यानि लाल सोने के नाम से भी जानते हैं। लाल लंबे धागे की तरह दिखने वाला केसर जब अपना पीला रंग छोड़ता है तो वह अपने असली होने की पहचान देता है। बता दें कि इसका पौधे बेहद खुशबूदार होता है ऐसे में इसका प्रयोग कॉस्मेटिक या पर्फ्यूम में भी सुगंध लाने के लिए किया जाता है। कई जगह ऐसी हैं जहां पुराने कपड़ों को रंगने के लिए भी केसर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं धार्मिक कार्य में भी कैंसर बेहद उपयोगी मानी गई है। ध्याव दें कि इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद उपयोगी है। ऐसे में आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे की केसर किन तरीकों से सेहत के काम आ सकता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं।

याददाश्त को बढ़ाएं

बता दें कि केसर के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दिमाग में विकसित हो रहे एमाइलॉयड बीटा को रोक सकते हैं। साथ ही दिमाग में होने वाले अल्जाइमर या स्मरण शक्ति के कमजोर होने की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आप केसर का सेवन करते हैं तो इससे ना केवल याद करने की क्षमता बढ़ती है बल्कि याद्दाश का कम होना और पार्किंसंस रोग भी दूर किया जा सकता है। ऐसे में आप रोज केसर वाला दूध या फिर इसकी चाय याददाश्त बढ़ाने के लिए पी सकते हैं।

मासिक धर्म में होने वाली असुविधा को करे दूर

केसर का उपयोग मासिक धर्म में होने वाले असुविधा को रोकने में भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप पीएमएस प्रीमेंस्ट्रूअल सिंड्रोम के लक्षणों को दूर रखना चाहते हैं तो दिन में दो बार 15 मिलीग्राम केसर अपनी डाइट में जोड़ें। लेकिन इससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बता दें कि ऐसा करने से न केवल सूजन कम होती है बल्कि चिड़चिड़ापन, मूड, मुहांसे, थकान आदि की समस्या भी दूर हो जाती हैं। अगर आपको मासिक धर्म के दौरान ज्यादा दर्द होता है या अधिक मात्रा में ब्लड बहता है तो आप केसर की दूध या चाय भी पी सकते हैं।

प्रेगनेंसी में है केसर फायदेमंद

जब महिला गर्भावस्था में होती है तो पेट में गैस, या सूजन एक स्वाभाविक समस्या है। ऐसे में इन समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए केसर का दूध एक अच्छा उपाय है। आपने देखा होगा कि गर्भावस्था में महिलाओं का मूड स्विंग होता है। साथ ही वे तनाव में रहती हैं इसके लिए भी केसर बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा अगर गर्भावस्था में बार बार शौच जाने की आदत है, सीने में जलन से परेशान है या अच्छी नींद और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो केसर का सेवन कर सकते हैं लेकिन इससे पहले डॉक्टर की परामर्श जरूर लें।

अनिद्रा को करें दूर

आजकल नींद ना आने की समस्या आम होती जा रही है। ऐसे में इस समस्या से तनाव, चिंता आदि समस्याएं पैदा होती हैं। इसके लिए केसर आपकी मदद कर सकता है। केसर एक ऐसी औषधि है जो दिमाग को ना केवल शांत रखती है बल्कि नींद लाने का भी एक रामबाण इलाज है। ऐसे में आप रोज सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ा सा केसर डालें और उसे फूलने दें। इससे ना केवल दूध में रंग आएगा बल्कि ये सेहत के लिए अच्छा है।

चेहरे की रंगत में आए सुधार

बता दें कि केसर के अंदर त्वचा के रंग में निखार लाने और त्वचा को मुलायम बनाने के गुण पाए जाते हैं। इसके लिए आप 2 छोटे चम्मच दूध में केसर को भिगो दें और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद थोड़ा सा शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 20 से 30 मिनट बाद चेहरे को धोएं। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा आप केसर का फेस मास्क इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके लिए चंदन पाउडर, दूध, केसर आदि को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और चेहरे गर्दन पर लगाएं। 20 मिनट सूखने के बाद साधारण पानी से धो लें। ऐसा करने से निखार आएगा।

आंखों की रोशनी बढ़ाए

केसर के अंदर कैरोटीनोइड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्रोसिन आदि से न केवल आंखों की रोशनी तेज होती है बल्कि आंखों की समस्या को भी दूर रखने में बेहद मददगार हैं। केसर आंखों की संपूर्ण समस्या को दूर रखने में बेहद कारगर है। ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह पर इसकी सही खुराक की जानकारी ले सकते हैं।

हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छी

दिल की सेहत के लिए भी केसर बेहद फायदेमंद है। इससे रक्तचाप का स्तर बना रहता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में केसर बेहद मददगार है। केसर के अंदर क्रोकेटीन नामक रसायन पाया जाता है जो रक्त को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे में आप दो-तीन केसर को दूध में मिलाकर प्रयोग करें। ऐसा करने से हृदय रोगों से बचा जा सकता है। सही खुराक जाने के लिए डॉक्टर की राय लें।

करें अस्थमा का उपचार

जिन लोगों का अस्थमा है वे केसर की मदद से स्पष्ट रूप से सांस ले सकते हैं। इसके सेवन से न केवल फेफड़ों की जलन कम होती है बल्कि सूजन कम करने में भी ये बेहद मददगार है। बता दें कि इसके इस्तेमाल के लिए केसर का उपयोग पुराने जमाने से चला रहा है। आयुर्वेद में अस्थमा के लिए काफी उपयोग में लाया गया है। इससे अस्थमा की संभावना कम होती है। साथ ही ये सांस प्रणाली को भी दुरुस्त रखता है। लेकिन इस विषय पर भी रिसर्च अभी भी चल रही है ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर ही सीमित मात्रा में केसर का प्रयोग करें।

पाचन समस्या हो दूर

गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर करने में केसर बेहद मददगार है। बता दें कि केसर के अंदर ऐसे गुण मौजूद हैं जो पेट की गर्मी को दूर करने के साथ-साथ गैस को कम करते हैं और दर्द को राहत पहुंचाने में बेहद कारगर हैं। इसके सेवन से न केवल पाचन तंत्र मजबूत होता है बल्कि एक कप चाय पीते हैं यह पेट की समस्या को दूर कर सकता है।

बता दें कि किसी भी चीज का अधिक सेवन करना सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसा ही केसर के साथ भी है। अगर इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो निम्न परेशानी हो सकती हैं-

1- केसर किस सेवन का अधिक प्रयोग करने से सिर दर्द, उल्टी, भूख में कमी आदि की समस्या हो जाती है।

2- दिल के रोगी इसका सेवन करने से बचें। वरना इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं।

3- गर्भवती महिलाएं या बाइपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित लोग इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें।

हर कोई चमकती, दमकती त्वचा चाहता है। इसके लिए लोग तरह-तरह के उपाय भी आजमाते हैं। कोई इसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, तो कोई नैचुरल तरीकों से ही अपनी त्वचा की देखभाल करता है। इतना ही नहीं कोई पार्लर में ब्यूटी ट्रीटमेंट भी लेता है। खासकर, जब चेहरे पर दाग-धब्बे हो जाते हैं, तो लोग इन्हें रिमूव करवाने के लिए पीलिंग ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन आप चाहें तो आयुर्वेदिक तरीकों से भी अपने चेहर...

Read More

हर कोई चमकती, दमकती त्वचा चाहता है। इसके लिए लोग तरह-तरह के उपाय भी आजमाते हैं। कोई इसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, तो कोई नैचुरल तरीकों से ही अपनी त्वचा की देखभाल करता है। इतना ही नहीं कोई पार्लर में ब्यूटी ट्रीटमेंट भी लेता है। खासकर, जब चेहरे पर दाग-धब्बे हो जाते हैं, तो लोग इन्हें रिमूव करवाने के लिए पीलिंग ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन आप चाहें तो आयुर्वेदिक तरीकों से भी अपने चेहर...

Read More

हर कोई चमकती, दमकती त्वचा चाहता है। इसके लिए लोग तरह-तरह के उपाय भी आजमाते हैं। कोई इसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, तो कोई नैचुरल तरीकों से ही अपनी त्वचा की देखभाल करता है। इतना ही नहीं कोई पार्लर में ब्यूटी ट्रीटमेंट भी लेता है। खासकर, जब चेहरे पर दाग-धब्बे हो जाते हैं, तो लोग इन्हें रिमूव करवाने के लिए पीलिंग ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन आप चाहें तो आयुर्वेदिक तरीकों से भी अपने चेहरे के दाग-धब्बों को मिटा सकते हैं। जी हां, आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो दाग-धब्बों को मिटाने में असरदार साबित हो सकती हैं। तो चलिए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रेय शर्मा से जानते हैं चेहरे के दाग-धब्बे हटाने के लिए जड़ी-बूटियों के बारे में –

नीम औषधीय गुणों से भरपूर होता है। नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर आपके चेहरे पर मुहांसे और दाग-धब्बे हैं, तो आप नीम का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम की पत्तियां लें। इन्हें पीसकर दाग-धब्बों पर लगाएं, फिर आधे घंटे बाद चेहरे को पानी से साफ कर लें। दाग-धब्बों को मिटाने के लिए आप सप्ताह में 1-2 बार नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है।

आयुर्वेद में गिलोय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। गिलोय औषधीय गुणों से भरपूर होती है। गिलोय इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, साथ ही मेंटल हेल्थ में भी सुधार करती है। इसके अलावा गिलोय को त्वचा के लिए भी फायदेमंद बताया गया है। गिलोय चेहरे के मुहांसों और दाग-धब्बों से छुटकारा दिला सकती है। इसके लिए आप गिलोय की पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। या फिर गिलोय का जूस और काढ़ा भी पी सकते हैं। इससे भी त्वचा में फर्क देखने को मिलेगा।

आयुर्वेद में गिलोय की तरह ही मुलेठी का उपयोग भी कई समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। मुलेठी खांसी-जुकाम को ठीक करती है। साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स भी दूर करती है। इसके लिए आप मुलेठी का पाउडर लें। इसका पेस्ट बनाएं और प्रभावित स्थान पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरे तो पानी से साफ कर लें। मुलेठी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों और टैनिंग से बचा सकती हैं।

पुदीना भी दाग-धब्बों को मिटाने में असरदार हो सकता है। दरअसल, पुदीने में विटामिन सी होता है। यह विटामिन दाग-धब्बों को मिटाने का काम करता है। इसके लिए आप पुदीने की पत्तियां लें। इनका पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। इससे दाग-धब्बे रिमूव होंगे, साथ ही चेहरे की चमक भी बढ़ेगी। पुदीने की पत्तियां त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाती हैं।

एलोवेरा को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसे त्वचा के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा में हीलिंग, एंटीफंगल, एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा को आयुर्वेद में सेहत, त्वचा और बालों के लिए लाभकारी माना गया है। इसके लिए आप एलोवेरा जेल लें, इसे दाग-धब्बों पर लगाएं। फिर 20-25 मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा मॉइश्चराइज रहेगी, चेहरे पर निखार भी आएगा।

आप भी दाग-धब्बों को मिटाने के लिए पुदीना, गिलोय, मुलेठी, एलोवेरा और नीम का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज से एलर्जी है, तो चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।