Blog by Motivation All Students | Digital Diary

" To Present local Business identity in front of global market"

" To Present local Business identity in front of global market"

Digital Diary Submit Post

Digital Diary Submit Post

पुस्तक का मुख्य विचार और थीसिस इस पुस्तक का केंद्रीय तर्क यह है कि प्राचीन भारत के इतिहास को वैदिक ब्राह्मणवाद (सनातन हिंदू धर्म) और बौद्ध धर्म के बीच हुए संघर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार, बौद्ध धर्म एक क्रांति (Revolution) था जिसने वैदिक समाज की कुरीतियों का विरोध किया, जबकि बाद में ब्राह्मणवादी विचारधारा ने एक प्रतिक्रांति (Counter-Revolution) के माध्यम से...

Read More

पुस्तक का मुख्य विचार और थीसिस इस पुस्तक का केंद्रीय तर्क यह है कि प्राचीन भारत के इतिहास को वैदिक ब्राह्मणवाद (सनातन हिंदू धर्म) और बौद्ध धर्म के बीच हुए संघर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार, बौद्ध धर्म एक क्रांति (Revolution) था जिसने वैदिक समाज की कुरीतियों का विरोध किया, जबकि बाद में ब्राह्मणवादी विचारधारा ने एक प्रतिक्रांति (Counter-Revolution) के माध्यम से...

Read More

पुस्तक का मुख्य विचार और थीसिस

इस पुस्तक का केंद्रीय तर्क यह है कि प्राचीन भारत के इतिहास को वैदिक ब्राह्मणवाद (सनातन हिंदू धर्म) और बौद्ध धर्म के बीच हुए संघर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार, बौद्ध धर्म एक क्रांति (Revolution) था जिसने वैदिक समाज की कुरीतियों का विरोध किया, जबकि बाद में ब्राह्मणवादी विचारधारा ने एक प्रतिक्रांति (Counter-Revolution) के माध्यम से अपना वर्चस्व फिर से स्थापित किया।

मुख्य अध्यायों/विषयों का सारांश

1. वैदिक समाज की सामाजिक व्यवस्था: मनुस्मृति का शासन अंबेडकर बताते हैं कि प्रारंभिक वैदिक समाज चातुर्वर्ण्य (चार वर्णों: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) की अत्यंत कठोर और असमान व्यवस्था पर आधारित था। इस व्यवस्था को मनुस्मृति जैसे धर्मग्रंथों का समर्थन प्राप्त था, जिसने शूद्रों और महिलाओं को निम्नतम दर्जा देकर ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्थापित किया। यह व्यवस्था शोषण, छुआछूत और जन्म के आधार पर भेदभाव पर टिकी हुई थी।

2. बौद्ध धर्म: क्रांति (The Revolution) डॉ. अंबेडकर के अनुसार, भगवान बुद्ध और उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने इस वर्ण-आधारित व्यवस्था के खिलाफ एक मौलिक क्रांति का सूत्रपात किया।

समानता का सिद्धांत: बौद्ध धर्म ने जाति, वर्ण या लिंग के आधार पर भेदभाव को खारिज किया। संघ में सभी को समान अधिकार थे।

तर्क और बुद्धिवाद: इसने अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहितवाद के विरुद्ध तर्क, नैतिकता और आत्म-साक्षात्कार पर जोर दिया।

सामाजिक न्याय: बौद्ध धर्म का उदय एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना करना था।

मौर्य साम्राज्य का योगदान: सम्राट अशोक जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, जिससे यह क्रांति पूरे भारत और एशिया में फैल गई।

3. ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति (The Counter-Revolution) अंबेडकर का तर्क है कि बौद्ध धर्म के उदय से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गहरा झटका लगा। अपना वर्चस्व खोने के बाद, ब्राह्मणवादी thinkers ने एक सुनियोजित प्रतिक्रांति शुरू की।

बौद्ध धर्म का खात्मा: इस प्रतिक्रांति में बौद्ध विहारों को नष्ट करना, बौद्ध भिक्षुओं का संहार करना और बौद्ध धर्म को भारत से लगभग समाप्त करना शामिल था।

हिंदू धर्म का पुनर्गठन: बौद्ध धर्म के आकर्षण को कम करने के लिए, ब्राह्मणवादियों ने अपनी विचारधारा में बदलाव किए। उन्होंने:

पुराणों की रचना की, जो जनसामान्य के लिए आकर्षक और सुलभ थे।

बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, ताकि बौद्धों को हिंदू धर्म में समाहित किया जा सके।

मूर्ति पूजा और भक्ति मार्ग को बढ़ावा दिया (जो बौद्ध धर्म की लोकप्रिय प्रथाओं के समान था)।

जाति व्यवस्था का कठोरीकरण: प्रतिक्रांति की सबसे भयावह परिणति थी जाति व्यवस्था का और कठोर होना। शूद्रों और 'अस्पृश्य' माने जाने वाले लोगों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। समाज को दबाकर रखने के लिए सामाजिक नियमों को और सख्त बना दिया गया।

4. परिणाम: शूद्र और अछूत अंबेडकर का मानना है कि इस प्रतिक्रांति के ही परिणामस्वरूप:

शूद्र (जो मूल रूप से क्षत्रिय थे) एक निम्न वर्ण में तब्दील कर दिए गए।

'अछूत' वर्ग का निर्माण हुआ, जो those people थे जो बौद्ध धर्म का पालन करते रहे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आने से इनकार कर दिया। उन्हें समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया गया।

निष्कर्ष और महत्व

डॉ. अंबेडकर की यह रचना भारतीय इतिहास को देखने का एक वैकल्पिक और दलित-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों के बजाय सामाजिक संघर्षों और विचारधाराओं के टकराव के रूप में पेश करती है।

यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि भारत में सामाजिक बुराइयाँ जैसे छुआछूत और जातिवाद कोई 'सनातन' प्रथा नहीं हैं, बल्कि एक ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम हैं।

यह डॉ. अंबेडकर के बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के निर्णय का बौद्धिक आधार भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत की मूल समतावादी और तार्किक परंपरा के रूप में देखा।

अंतिम शब्द:

"प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति" डॉ. अंबेडकर के सबसे गहन और विद्वतापूर्ण कार्यों में से एक है। यह उन लोगों के लिए एक आवश्यक पाठ है जो भारत की सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक कारणों और एक महान विचारक के दृष्टिकोण को समझना चाहते हैं।

मेरी आत्मकथा (डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर) यह कहानी मेरे जीवन के कुछ घटनाचक्रों की है, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि अस्पृश्यता के कारण झेले गए कष्टों और अपमानों का चित्रण करती है। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा मेरा जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू (अब डॉ. अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश) में हुआ था। मेरे पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। हम महार जाति से थे, जिसे उस समय 'अस्पृश्य&...

Read More

मेरी आत्मकथा (डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर) यह कहानी मेरे जीवन के कुछ घटनाचक्रों की है, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि अस्पृश्यता के कारण झेले गए कष्टों और अपमानों का चित्रण करती है। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा मेरा जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू (अब डॉ. अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश) में हुआ था। मेरे पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। हम महार जाति से थे, जिसे उस समय 'अस्पृश्य&...

Read More

यह कहानी मेरे जीवन के कुछ घटनाचक्रों की है, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि अस्पृश्यता के कारण झेले गए कष्टों और अपमानों का चित्रण करती है।

बचपन और प्रारंभिक शिक्षा

मेरा जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू (अब डॉ. अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश) में हुआ था। मेरे पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। हम महार जाति से थे, जिसे उस समय 'अस्पृश्य' माना जाता था।

मेरी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई। एक दिन मेरे पिता और चाचा मुझे कोरेगाँव लेकर गए। वहाँ से हमें सतारा वापस जाना था। हमने एक बैलगाड़ी किराए पर ली, जिसका किराया भी अदा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही गाड़ीवान को पता चला कि हम महार हैं, उसने हमें गाड़ी से उतार दिया। कोई और गाड़ीवान हमें लेने को तैयार नहीं हुआ। हमें अपने रिश्तेदार के पास रुकना पड़ा, जिन्होंने भी रात में हमें अपने घर में नहीं, बल्कि बाहर एक झोंपड़ी में ठहराया। अगले दिन हमें पैदल ही सतारा के लिए चल पड़ना पड़ा। उस समय मैं केवल छह साल का था। यह मेरे जीवन का पहला सामूहिक अपमान था।

हाईस्कूल में भेदभाव

मेरा परिवार बंबई (अब मुंबई) आ गया और मेरा दाखिला एलफिंस्टन हाईस्कूल में करा दिया गया। लेकिन यहाँ भी अस्पृश्यता का भेदभाव मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था।

पानी की प्यास: स्कूल में चपरासी ऊँची जाति के बच्चों को ऊपर से पानी डालकर पिलाता था। लेकिन मेरे और अन्य 'अस्पृश्य' बच्चों के लिए, पानी हमारे हाथों पर डाला जाता था ताकि बर्तन 'अपवित्र' न हो। अगर चपरासी अनुपस्थित होता, तो हमें बिना पानी पिए ही रहना पड़ता।

कक्षा में अलग बैठना: मुझे कक्षा में एक बोरी पर अलग बैठाया जाता था। मैं उसे घर ले जाता और अगले दिन फिर वही बोरी लेकर आता। मैं शिक्षकों की मेज से चाक भी नहीं ले सकता था।

शिक्षक की दया: एक बार मेरे शिक्षक, श्री अम्बेदकर (जिनके नाम से मैंने बाद में अपना उपनाम लिया) ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और चुपके से मिठाई खिलाई। एक अस्पृश्य बच्चे के प्रति उनका यह स्नेह मेरे लिए एक दुर्लभ और कीमती पल था।

बड़ौदा राज्य की नौकरी और घोर अपमान

अमेरिका और इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, मैं बड़ौदा (वडोदरा) के महाराजा सेवायजी राव गायकवाड़ III के संरक्षण में वापस भारत आया। मैंने उनकी सेवा में सैन्य सचिव के पद पर काम करना शुरू किया। लेकिन शिक्षा और डिग्रियों ने मेरी जाति नहीं बदली।

मुझे एक पारसी सराय (धर्मशाला) में ठहराया गया। जब सराय के मालिक और अन्य लोगों को पता चला कि मैं एक महार हूँ, तो उन्होंने मुझे और मेरे सामान को सराय से बाहर फेंक दिया। मैं एक शिक्षित व्यक्ति, विदेश से पढ़कर आया हूँ, बड़ौदा राज्य का एक अधिकारी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक छत का टुकड़ा नसीब नहीं था।

मैंने एक पारसी मित्र से मदद माँगी और उसके घर में शरण ली। लेकिन दिन में वह मुझे अपने कमरे में छिपाकर रखता ताकि उसके परिवार वाले मुझे न देखें। रात में मैं गुपचुप तरीके से अंदर आता-जाता। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद और अपमानजनक दौर था। अंततः मैं इस नौकरी को छोड़कर बंबई वापस आ गया।

वकील के रूप में अनुभव

बंबई में, मैंने कानून का अभ्यास शुरू किया और सिद्धांत रूप में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत करने लगा। लेकिन यहाँ भी स्थिति भिन्न नहीं थी।

अदालत में चपरासी मेरा नाम लेकर नहीं बुलाते थे। वे मुझे इशारे से बुलाते थे ताकि उनके मुँह से एक 'अस्पृश्य' का नाम न निकले। जब मैं अदालत में बैठता, तो कोई भी मेरे बगल में बैठना नहीं चाहता था। वकीलों का एक समूह मेरे पास से उठकर दूर चला जाता, मानो मैं कोई संक्रामक रोग हूँ।

निष्कर्ष

ये घटनाएँ मेरे जीवन के असंख्य दुखद अनुभवों में से केवल कुछ हैं। इन्होंने ही मुझे यह अहसास कराया कि जाति और अस्पृश्यता का प्रश्न केवल सामाजिक नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक और मानवीय प्रश्न है। इन्हीं अनुभवों ने मुझे समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।

मेरा मानना है कि एक समाज जो अपने ही लोगों के साथ इतना भेदभाव और अत्याचार करता है, वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। मेरा संघर्ष केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए है जिन्हें सदियों से उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया है।

महत्वपूर्ण नोट:

यह आत्मकथा मूल रूप से अंग्रेजी में "Waiting for a Visa" के रूप में लिखी गई थी।

यह डॉ. अंबेडकर के व्यक्तिगत अनुभवों का एक शक्तिशाली और मार्मिक दस्तावेज है, जो बताता है कि उनके संवैधानिक और सामाजिक सुधारों के पीछे उनकी निजी पीड़ा और संघर्ष का कितना बड़ा योगदान था।

इस पाठ को पढ़ना भारत में छुआछूत की बुराई की वास्तविक समझ पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

गांधी और अछूतों की मुक्ति" (Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables) डॉ. बी.आर. आंबेडकर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और दलित मुक्ति के संघर्ष के बीच के मतभेदों को विस्तार से समझाया है। ? पुस्तक का मुख्य विषय: यह पुस्तक 1930-40 के दशक में गांधीजी और आंबेडकर के बीच हुए वैचारिक संघर्ष को दर्शाती है, खासकर:...

Read More

गांधी और अछूतों की मुक्ति" (Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables) डॉ. बी.आर. आंबेडकर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और दलित मुक्ति के संघर्ष के बीच के मतभेदों को विस्तार से समझाया है। ? पुस्तक का मुख्य विषय: यह पुस्तक 1930-40 के दशक में गांधीजी और आंबेडकर के बीच हुए वैचारिक संघर्ष को दर्शाती है, खासकर:...

Read More

गांधी और अछूतों की मुक्ति" (Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables) डॉ. बी.आर. आंबेडकर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और दलित मुक्ति के संघर्ष के बीच के मतभेदों को विस्तार से समझाया है।

यह पुस्तक 1930-40 के दशक में गांधीजी और आंबेडकर के बीच हुए वैचारिक संघर्ष को दर्शाती है, खासकर:

पूना पैक्ट (1932) पर बहस – क्या यह दलितों के लिए वरदान था या राजनीतिक समझौता?

गांधीजी का 'हरिजन' आंदोलन – क्या यह दलितों की वास्तविक मुक्ति थी या सिर्फ सहानुभूति?

आरक्षण और स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आंबेडकर और गांधी के विचारों का टकराव।

वर्ण व्यवस्था पर गांधी की स्थिति – क्या गांधी जाति उन्मूलन के पक्ष में थे या सिर्फ छुआछूत के खिलाफ?

धर्म परिवर्तन की आवश्यकता – आंबेडकर क्यों मानते थे कि दलितों को हिंदू धर्म छोड़ना चाहिए?

| विषय | गांधी का दृष्टिकोण | आंबेडकर का दृष्टिकोण |

|---|---|---|

| जाति व्यवस्था | "वर्णाश्रम ठीक है, पर छुआछूत गलत है।" | "जाति ही समस्या है, इसे खत्म करो।" |

| दलित प्रतिनिधित्व | "दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल नहीं चाहिए।" | "दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार चाहिए।" |

| हरिजन शब्द | "अछूतों को 'हरिजन' (ईश्वर के बच्चे) कहो।" | "यह शब्द सिर्फ भावुकता है, अधिकार नहीं देता।" |

| धर्म परिवर्तन | "हिंदू धर्म में सुधार करो।" | "हिंदू धर्म छोड़ो, बौद्ध धर्म अपनाओ।"

|

आंबेडकर का आरोप: गांधीजी ने पूना पैक्ट के जरिए दलितों के अलग निर्वाचक मंडल की माँग को कमजोर किया।

गांधी की प्रतिक्रिया: उनका मानना था कि अलग निर्वाचक मंडल से हिंदू समाज बंट जाएगा।

आंबेडकर का निष्कर्ष: "गांधीवादी दृष्टिकोण दलितों को सहानुभूति देता है, पर समानता नहीं।"

Read Full Blog...

"हिंदू धर्म की पहेलियाँ" (Riddles in Hinduism) डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हिंदू धर्म, उसकी मान्यताओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है। पुस्तक का मुख्य विषय: इस पुस्तक में डॉ. आंबेडकर ने हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए हैं, जैसे: वेदों और पुराणों की विसंगतियाँ – क्या वेद ईश्वरीय है...

Read More

"हिंदू धर्म की पहेलियाँ" (Riddles in Hinduism) डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हिंदू धर्म, उसकी मान्यताओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है। पुस्तक का मुख्य विषय: इस पुस्तक में डॉ. आंबेडकर ने हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए हैं, जैसे: वेदों और पुराणों की विसंगतियाँ – क्या वेद ईश्वरीय है...

Read More

"हिंदू धर्म की पहेलियाँ" (Riddles in Hinduism) डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हिंदू धर्म, उसकी मान्यताओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है।

इस पुस्तक में डॉ. आंबेडकर ने हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए हैं, जैसे:

वेदों और पुराणों की विसंगतियाँ – क्या वेद ईश्वरीय हैं? क्या पुराणों में तर्कसंगतता है?

हिंदू देवी-देवताओं की अवधारणा – क्यों हिंदू धर्म में इतने सारे देवता हैं? क्या यह एकेश्वरवाद के विरुद्ध है?

जाति व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म – क्या जाति प्रथा धार्मिक ग्रंथों से उत्पन्न हुई?

राम और कृष्ण की पौराणिक कथाओं में नैतिकता – क्या रामायण और महाभारत के नायक सच में आदर्श हैं?

हिंदू धर्म में स्त्रियों और शूद्रों की स्थिति – क्यों शूद्रों और महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था?

हिंदू धर्म का इतिहास और उसका विकास – क्या हिंदू धर्म सनातन है या इसमें बदलाव आए हैं?

डॉ. आंबेडकर ने इस पुस्तक के माध्यम से हिंदू धर्म की मान्यताओं को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा है। उनका मकसद था जाति और असमानता के धार्मिक आधार को चुनौती देना और एक तर्कसंगत समाज की नींव रखना।

प्रकाशक: भारत सरकार का प्रकाशन विभाग, फॉरवर्ड प्रेस, अन्य प्रकाशक।

महत्वपूर्ण बातें:

यह पुस्तक हिंदू धर्म के पारंपरिक विचारों को चुनौती देती है, इसलिए कुछ लोग इसे विवादास्पद मानते हैं।

डॉ. आंबेडकर ने इसे हिंदू समाज में सुधार की दृष्टि से लिखा था, न कि केवल आलोचना के लिए।

रुपये की समस्याः उद्धव और समाधान (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution) यह पुस्तक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण आर्थिक शोध प्रबंध है, जो मूल रूप से उनका पीएच.डी. शोध प्रबंध था जिसे उन्होंने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया था। यह पुस्तक भारतीय मुद्रा प्रणाली और रुपये के विनिमय दर के इतिहास, समस्याओं और समाधानों का एक गह...

Read More

रुपये की समस्याः उद्धव और समाधान (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution) यह पुस्तक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण आर्थिक शोध प्रबंध है, जो मूल रूप से उनका पीएच.डी. शोध प्रबंध था जिसे उन्होंने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया था। यह पुस्तक भारतीय मुद्रा प्रणाली और रुपये के विनिमय दर के इतिहास, समस्याओं और समाधानों का एक गह...

Read More

रुपये की समस्याः उद्धव और समाधान (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution)

यह पुस्तक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण आर्थिक शोध प्रबंध है, जो मूल रूप से उनका पीएच.डी. शोध प्रबंध था जिसे उन्होंने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया था। यह पुस्तक भारतीय मुद्रा प्रणाली और रुपये के विनिमय दर के इतिहास, समस्याओं और समाधानों का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

पृष्ठभूमि और महत्व:

ऐतिहासिक संदर्भ: यह पुस्तक 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में प्रचलित मुद्रा प्रणाली, विशेष रूप से रुपये के सोने और चांदी के संबंध और इसकी अस्थिर विनिमय दर की समस्याओं के संदर्भ में लिखी गई थी। उस समय भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, और ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा पर गहरा प्रभाव डाल रही थीं।

मौद्रिक नीति पर प्रभाव: अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में भारतीय मुद्रा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया, जिसमें रुपये का स्टर्लिंग के साथ संबंध, सोने के मानक बनाम चांदी के मानक का बहस, और विनिमय दर को स्थिर करने के लिए अपनाई गई नीतियां शामिल थीं।

आरबीआई की स्थापना में भूमिका: यह पुस्तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क और सुझावों को हिल्टन यंग कमीशन (रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस) ने गंभीरता से लिया। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही 1934 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम पारित किया गया, और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। अम्बेडकर ने एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता और उसके कार्यों पर विस्तार से चर्चा की थी, जो बाद में आरबीआई के सिद्धांतों का आधार बना।

पुस्तक के प्रमुख विषय और तर्क:

रुपये का इतिहास: अम्बेडकर ने रुपये के ऐतिहासिक विकास, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के तहत इसके परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने सोने और चांदी के मानकों के बीच भारतीय मुद्रा के संघर्ष को उजागर किया।

विनिमय दर की अस्थिरता: उन्होंने रुपये की अस्थिर विनिमय दर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया, जिसने भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

सरकारी नीतियां की आलोचना: अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा रुपये को स्थिर करने के लिए अपनाई गई नीतियों की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि ये नीतियां अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों के बजाय ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं।

समाधान और सिफारिशें:

स्वर्ण मानक की वकालत: अम्बेडकर ने भारत के लिए स्वर्ण मानक (Gold Standard) को अपनाने की वकालत की, उनका मानना था कि यह रुपये को स्थिरता प्रदान करेगा।

केंद्रीय बैंक की आवश्यकता: उन्होंने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जोरदार सिफारिश की, जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित कर सके, विनिमय दर को स्थिर रख सके और मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सके। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

सार्वजनिक हित में मौद्रिक नीति: उन्होंने तर्क दिया कि मौद्रिक नीति को जनहित में और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संचालित किया जाना चाहिए, न कि केवल सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए।

पुस्तक का स्थायी प्रभाव:

'रुपये की समस्या' आज भी भारतीय मौद्रिक इतिहास और अर्थशास्त्र के अध्ययन में एक मौलिक कार्य मानी जाती है। यह न केवल डॉ. अम्बेडकर की गहरी आर्थिक समझ को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उनके विद्वत्तापूर्ण कार्य ने भारत की संस्थागत संरचनाओं, विशेष रूप से उसके केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पुस्तक एक अकादमिक कार्य होने के साथ-साथ एक राजनीतिक और सामाजिक बयान भी था, जो यह दर्शाता है कि कैसे आर्थिक नीतियों का सीधा संबंध सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय संप्रभुता से होता है।

Read Full Blog... ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय एक जटिल और क्रमिक प्रक्रिया थी जो मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने वित्तीय बोझ को कम करने और प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के प्रयासों का परिणाम थी। यह केंद्र (भारत सरकार) और प्रांतों (प्रेसीडेंसी और बाद में प्रांत) के बीच वित्तीय संबंधों के विकेंद्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। पृष्ठभूमि: एकीकृत वित्त प्रणाली: शुरुआत में, ब्रिटिश भारत में एक अत्य...

Read More

ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय एक जटिल और क्रमिक प्रक्रिया थी जो मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने वित्तीय बोझ को कम करने और प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के प्रयासों का परिणाम थी। यह केंद्र (भारत सरकार) और प्रांतों (प्रेसीडेंसी और बाद में प्रांत) के बीच वित्तीय संबंधों के विकेंद्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। पृष्ठभूमि: एकीकृत वित्त प्रणाली: शुरुआत में, ब्रिटिश भारत में एक अत्य...

Read More

ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय एक जटिल और क्रमिक प्रक्रिया थी जो मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने वित्तीय बोझ को कम करने और प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के प्रयासों का परिणाम थी। यह केंद्र (भारत सरकार) और प्रांतों (प्रेसीडेंसी और बाद में प्रांत) के बीच वित्तीय संबंधों के विकेंद्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था।

पृष्ठभूमि:

एकीकृत वित्त प्रणाली: शुरुआत में, ब्रिटिश भारत में एक अत्यधिक केंद्रीकृत वित्त प्रणाली थी। सभी राजस्व केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते थे, और प्रांतों को उनके खर्चों के लिए केंद्र से अनुदान प्राप्त होता था। यह प्रणाली अक्सर अक्षम साबित होती थी क्योंकि प्रांतों को अपने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार धन का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं थी।

बढ़ता वित्तीय दबाव: 19वीं शताब्दी के मध्य तक, भारत सरकार पर लगातार बढ़ता वित्तीय दबाव था। सैन्य खर्च, प्रशासनिक व्यय और सार्वजनिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता बढ़ रही थी, जबकि राजस्व स्रोत सीमित थे।

प्रांतीय वित्त के अभ्युदय के चरण:

मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण (1870):

मुख्य उद्देश्य: लॉर्ड मेयो (Lord Mayo) के शासनकाल में 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना और प्रांतों को अपने वित्तीय मामलों में अधिक जिम्मेदारी देना था।

सिद्धांत: कुछ विभागों, जैसे पुलिस, जेल, शिक्षा और सड़कों के लिए निश्चित अनुदान प्रांतों को हस्तांतरित किए गए। इन विभागों पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी प्रांतों को दी गई।

परिणाम: इस कदम से प्रांतों को अपने क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करने की कुछ स्वतंत्रता मिली, और उन्हें अपने राजस्व स्रोतों को विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

लिटन का वित्तीय सुधार (1877):

विस्तारित हस्तांतरण: लॉर्ड लिटन (Lord Lytton) ने मेयो के सुधारों का विस्तार किया। उन्होंने कुछ और विभागों को प्रांतीय नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया और प्रांतों को कुछ निश्चित राजस्व स्रोतों जैसे कि उत्पाद शुल्क और स्टांप शुल्क पर अधिक नियंत्रण दिया।

निश्चित आवंटन: प्रांतों को केंद्र से निश्चित वार्षिक आवंटन प्राप्त होने लगे, और उन्हें इन आवंटनों के भीतर अपने खर्चों को प्रबंधित करने की आवश्यकता थी।

रिपन का सुधार (1882):

साझा राजस्व: लॉर्ड रिपन (Lord Ripon) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जहां कुछ राजस्व स्रोतों को केंद्र और प्रांतों के बीच साझा किया गया। इससे प्रांतों को अपने राजस्व आधार को बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला।

प्रांतीय वित्त का अधिक स्वायत्तता: इन सुधारों ने प्रांतों को अपने वित्तीय मामलों में और अधिक स्वायत्तता दी।

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) और द्वैध शासन:

स्पष्ट विभाजन: 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने केंद्र और प्रांतीय विषयों के बीच एक स्पष्ट विभाजन किया। वित्त के मामले में, "हस्तांतरित" विषयों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन) के लिए राजस्व और खर्च प्रांतों के नियंत्रण में आ गए। "आरक्षित" विषयों (जैसे कानून और व्यवस्था, वित्त) पर केंद्र का नियंत्रण बना रहा।

प्रांतीय बजट: प्रांतों को अपने बजट बनाने और प्रशासित करने की अधिक शक्ति मिली। यह द्वैध शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू था।

सांप्रदायिक अवार्ड (1932) और भारत सरकार अधिनियम (1935):

प्रांतीय स्वायत्तता: 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की। इसने प्रांतों को अपने स्वयं के विधायी निकाय और कार्यकारी परिषदों के साथ पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी। केंद्र और प्रांतों के बीच राजस्व के स्रोतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।

वित्त आयोग का विचार: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जैसे विद्वानों ने प्रांतीय वित्त के विकास में सार्वजनिक राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग के विचार का समर्थन किया, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सार्वजनिक राजस्व का उचित विभाजन करने में सक्षम रहा है।

प्रभाव और महत्व:

अधिक कुशल प्रशासन: प्रांतीय वित्त के अभ्युदय से प्रशासन में अधिक दक्षता आई क्योंकि प्रांत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन का उपयोग कर सकते थे।

स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान: इसने स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद की।

प्रशासनिक अनुभव: भारतीय नेताओं को वित्तीय प्रबंधन का अनुभव प्राप्त हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के संघीय वित्त ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।

राजस्व के लिए प्रतिस्पर्धा: हालांकि, इस प्रणाली ने प्रांतों के बीच राजस्व जुटाने की प्रतिस्पर्धा को भी जन्म दिया।

कुल मिलाकर, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय एक महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण था जिसने भारत के संघीय वित्तीय ढांचे की नींव रखी और बाद में स्वतंत्रता के बाद केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को आकार देने में मदद की।

Read Full Blog... बहिष्कृत भारत एक महत्वपूर्ण मराठी पाक्षिक (पंद्रह-दिवसीय) समाचार पत्र था जिसे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना और समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना था। मुख्य विशेषताएँ और उद्देश्य: दलितों की आवाज़: 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन विशेष रूप से उन...

Read More

बहिष्कृत भारत एक महत्वपूर्ण मराठी पाक्षिक (पंद्रह-दिवसीय) समाचार पत्र था जिसे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना और समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना था। मुख्य विशेषताएँ और उद्देश्य: दलितों की आवाज़: 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन विशेष रूप से उन...

Read More

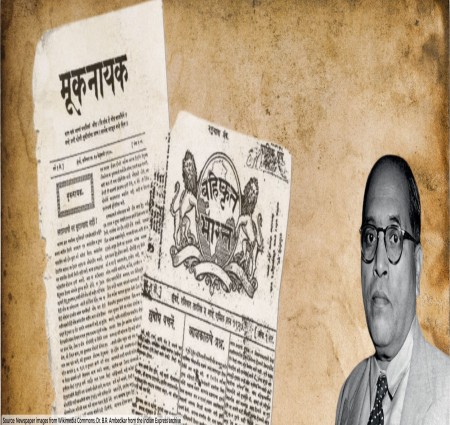

बहिष्कृत भारत एक महत्वपूर्ण मराठी पाक्षिक (पंद्रह-दिवसीय) समाचार पत्र था जिसे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना और समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना था।

दलितों की आवाज़: 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन विशेष रूप से उन लोगों के लिए किया गया था जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। यह उन अछूतों और दलितों के मुद्दों को उठाने का एक सशक्त माध्यम बना जिन्हें पारंपरिक मीडिया में कोई स्थान नहीं मिलता था।

सामाजिक सुधार: अम्बेडकर ने इस पत्रिका के माध्यम से ब्राह्मणवाद और मनुवाद को चुनौती दी। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त ऊंच-नीच के भेदभाव पर खुलकर लिखा और दलितों के साथ होने वाले अन्याय को उजागर किया।

जागरूकता और शिक्षा: अम्बेडकर का मानना था कि दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। 'बहिष्कृत भारत' ने दलितों को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई।

संपादकीय और लेख: डॉ. अम्बेडकर स्वयं इस पाक्षिक के संपादक थे और इसके अधिकांश लेख खुद लिखते थे। उनके संपादकीय लेखों में सामाजिक समानता, न्याय और मानव गरिमा के सिद्धांतों पर जोर दिया जाता था।

"मूकनायक" से प्रेरणा: 'बहिष्कृत भारत' से पहले अम्बेडकर ने 1920 में 'मूकनायक' नामक एक और पत्रिका शुरू की थी, जिसका उद्देश्य भी दलितों के मुद्दों को उठाना था। 'बहिष्कृत भारत' को 'मूकनायक' के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

ज्ञान और अध्ययन पर जोर: अम्बेडकर ने 'बहिष्कृत भारत' शुरू करने से पहले मराठी भाषा और भारत के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने मराठी संत-कवियों के काव्य और उस समय की पत्र-पत्रिकाओं का भी गंभीर अध्ययन किया ताकि वे अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

स्तंभ: इसमें विभिन्न स्तंभ होते थे जैसे 'आज के प्रश्न', 'अग्रलेख', 'आत्मवृत्त', 'विचार-विनिमय' और 'वर्तमान सार'। इन स्तंभों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं, सार्वजनिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग, दलितों के संगठनों की समस्याओं और देश के प्रमुख समाचारों पर चर्चा की जाती थी।

'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन 15 नवंबर 1929 तक चला और कुल 34 अंक प्रकाशित हुए। वित्तीय अभावों और डॉ. अम्बेडकर की अन्य व्यस्तताओं के कारण यह पत्रिका बंद हो गई। हालाँकि, इसके प्रभाव को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि इसने दलित आंदोलन को एक मजबूत वैचारिक आधार प्रदान किया और समाज में परिवर्तन की लहर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

क्या आप डॉ. अम्बेडकर द्वारा शुरू की गई अन्य पत्रिकाओं के बारे में जानना चाहेंगे?

Read Full Blog... जनता (साप्ताहिक) एक ऐतिहासिक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जनवरी 1946 में शुरू हुआ था। इसे समाजवादी बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियनों के एक समूह ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों का प्रसार करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण से चर्चा को बढ़ावा देना और उत...

Read More

जनता (साप्ताहिक) एक ऐतिहासिक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जनवरी 1946 में शुरू हुआ था। इसे समाजवादी बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियनों के एक समूह ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों का प्रसार करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण से चर्चा को बढ़ावा देना और उत...

Read More

जनता (साप्ताहिक) एक ऐतिहासिक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जनवरी 1946 में शुरू हुआ था। इसे समाजवादी बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियनों के एक समूह ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों का प्रसार करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण से चर्चा को बढ़ावा देना और उत्पीड़ितों के सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्षों को आगे बढ़ाना था।

स्थापना और उद्देश्य: 'जनता' की स्थापना एक ऐसे समय में हुई जब भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था। इसका लक्ष्य भारतीय राजनीति में एक नई सोच और आधुनिक विचारों को लाना था ताकि देश राष्ट्रवाद के साथ-साथ राजनीतिक परिपक्वता भी हासिल कर सके। 'जनता' ने हमेशा राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों के खिलाफ किसी भी आचरण या व्यवहार का विरोध किया है और स्वस्थ पत्रकारिता की नैतिकता और अखंडता को बनाए रखा है।

मुख्य बातें:

यह भारत का सबसे पुराना समाजवादी साप्ताहिक है।

यह शुरू में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मुखपत्र था, और बाद में समाजवादी पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का आधिकारिक अंग बन गया।

'जनता (साप्ताहिक)' को 1975-77 के आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित भी किया गया था।

वर्तमान में भी यह राजनीति, अर्थशास्त्र और संबंधित विषयों पर लेख प्रकाशित करता रहता है।

इस साप्ताहिक ने समाजवादी आंदोलन के उतार-चढ़ाव के बावजूद समाजवाद की लौ को जलाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में, यह उन ताकतों के खिलाफ प्रकाश फैलाने और आशा को पोषित करने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में खतरे में डाल रही हैं।

Read Full Blog... मूकनायक: बेजुबानों की आवाज़ "मूकनायक" डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा 31 जनवरी 1920 को मुंबई से प्रकाशित किया गया एक मराठी पाक्षिक (पंद्रह-दिवसीय) समाचार पत्र था। इसका शाब्दिक अर्थ "बेजुबानों का नेता" या "गूंगे का नायक" है। उद्देश्य: दलितों और वंचितों की आवाज़ बनना: "मूकनायक" का मुख्य उद्देश्य समाज के उन तबकों की पीड़ा और विद्रोह को उजागर करना था, जो सदियों स...

Read More

मूकनायक: बेजुबानों की आवाज़ "मूकनायक" डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा 31 जनवरी 1920 को मुंबई से प्रकाशित किया गया एक मराठी पाक्षिक (पंद्रह-दिवसीय) समाचार पत्र था। इसका शाब्दिक अर्थ "बेजुबानों का नेता" या "गूंगे का नायक" है। उद्देश्य: दलितों और वंचितों की आवाज़ बनना: "मूकनायक" का मुख्य उद्देश्य समाज के उन तबकों की पीड़ा और विद्रोह को उजागर करना था, जो सदियों स...

Read More

मूकनायक: बेजुबानों की आवाज़

"मूकनायक" डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा 31 जनवरी 1920 को मुंबई से प्रकाशित किया गया एक मराठी पाक्षिक (पंद्रह-दिवसीय) समाचार पत्र था। इसका शाब्दिक अर्थ "बेजुबानों का नेता" या "गूंगे का नायक" है।

उद्देश्य:

दलितों और वंचितों की आवाज़ बनना: "मूकनायक" का मुख्य उद्देश्य समाज के उन तबकों की पीड़ा और विद्रोह को उजागर करना था, जो सदियों से उपेक्षा और शोषण का शिकार थे और जिनकी आवाज़ मुख्यधारा के मीडिया में नहीं सुनी जाती थी।

जाति-आधारित भेदभाव का विरोध: डॉ. अंबेडकर ने उस समय की पत्रकारिता में मौजूद जाति-आधारित पक्षपात को स्पष्ट रूप से देखा था। "मूकनायक" के माध्यम से उन्होंने इस भेदभाव पर प्रहार किया और दलितों के अधिकारों की मांग उठाई।

सामाजिक बदलाव और शिक्षा: डॉ. अंबेडकर का मानना था कि वास्तविक सामाजिक बदलाव लाने के लिए आम जनता को शिक्षित और संगठित करना आवश्यक है। "मूकनायक" ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर मराठी भाषी समाज में।

स्वराज की अवधारणा पर सवाल: "मूकनायक" ने स्वराज (स्वशासन) की अवधारणा पर भी सवाल उठाए। डॉ. अंबेडकर ने पूछा कि यदि स्वराज का अर्थ ब्रिटिश शासन से मुक्ति है, तो उन लोगों के लिए इसका क्या मतलब होगा जो ब्राह्मणवादी सत्ता से मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने बहिष्कृत वर्ग के लिए स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग की।

प्रकाशन और संपादक:

"मूकनायक" का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ।

शुरुआत में, डॉ. अंबेडकर सिडनेहॅम कॉलेज में प्रोफेसर होने के कारण सीधे संपादक के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे। इसलिए, पांडुरंग नंदराम भटकर को संपादक नियुक्त किया गया। बाद में ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप ने भी संपादक की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि, "मूकनायक" के पहले 12 अंकों के संपादकीय और कई महत्वपूर्ण लेख स्वयं डॉ. अंबेडकर ने लिखे थे।

"मूकनायक" के लिए कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी ने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी थी।

यह पाक्षिक अप्रैल 1923 में आर्थिक और व्यवस्थापकीय कारणों से बंद हो गया।

महत्व:

"मूकनायक" ने भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। यह दलित अधिकारिता का सूचक बना और इसने भविष्य में जाति-विरोधी लेखन और राजनीति की नींव रखी। डॉ. अंबेडकर ने बाद में "बहिष्कृत भारत" (1927-29), "जनता" (1930-56) और "प्रबुद्ध भारत" (1956) जैसे अन्य समाचार पत्र भी शुरू किए, जो उनके पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ाते रहे। "मूकनायक" ने भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Read Full Blog... भारत में लघु कृषि (Small-Scale Farming) और उसके समाधान भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में लघु एवं सीमांत किसान (Small and Marginal Farmers) का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वे आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन और नीतिगत चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के उपचार (समाधान) क्या हो सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। 1. लघु कृषि क्या है? परिभाषा: भारत सरकार के अनुसार, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान सीमांत क...

Read More

भारत में लघु कृषि (Small-Scale Farming) और उसके समाधान भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में लघु एवं सीमांत किसान (Small and Marginal Farmers) का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वे आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन और नीतिगत चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के उपचार (समाधान) क्या हो सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। 1. लघु कृषि क्या है? परिभाषा: भारत सरकार के अनुसार, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान सीमांत क...

Read More

भारत में लघु कृषि (Small-Scale Farming) और उसके समाधान

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में लघु एवं सीमांत किसान (Small and Marginal Farmers) का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वे आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन और नीतिगत चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के उपचार (समाधान) क्या हो सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं।

1. लघु कृषि क्या है?

परिभाषा: भारत सरकार के अनुसार, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान सीमांत किसान और 1-2 हेक्टेयर वाले लघु किसान कहलाते हैं।

आँकड़े:

86% भारतीय किसान लघु/सीमांत श्रेणी में आते हैं।

कुल कृषि भूमि का 47% इनके पास है, लेकिन उत्पादकता कम है।

2. लघु कृषि की प्रमुख समस्याएँ

समस्या विवरण

छोटी जोत (Land Fragmentation) पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बँटती जा रही है → खेती अलाभकारी हो रही है।

कर्ज़ का बोझ साहूकारों/बैंकों से कर्ज लेकर खेती करना → न चुका पाने पर आत्महत्याएँ।

सिंचाई की कमी 60% खेती वर्षा-आधारित → सूखे का खतरा।

मंडी तक पहुँच न होना कमीशन एजेंट (आढ़तियों) द्वारा शोषण → कम मूल्य मिलना।

जलवायु परिवर्तन अनिश्चित मानसून, बाढ़-सूखा → फसल बर्बादी।

उन्नत तकनीक की कमी पारंपरिक खेती → कम उत्पादकता।

3. लघु कृषि के समाधान (उपचार)

A. सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ

PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि):

₹6,000 प्रति वर्ष सीधे किसानों के खाते में।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):

4% ब्याज दर पर ऋण सुविधा।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card):

मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच → उर्वरकों का सही उपयोग।

ई-NAM (राष्ट्रीय कृषि मंडी):

ऑनलाइन मंडी से जुड़ाव → बिचौलियों की समस्या कम होगी।

B. तकनीकी समाधान

सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation):

ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बचत।

प्रिसिजन फार्मिंग (Precision Farming):

सेंसर, ड्रोन और AI का उपयोग → उत्पादकता बढ़ेगी।

FPOs (किसान उत्पादक संगठन):

छोटे किसान मिलकर समूह बनाएँ → बेहतर मूल्य पाएँ।

C. वैकल्पिक आय के स्रोत

बागवानी और ऑर्गेनिक फार्मिंग:

फल, सब्जियाँ, मसाले → अधिक मुनाफा।

पशुपालन और मत्स्य पालन:

डेयरी, मुर्गी पालन, मछली उत्पादन → अतिरिक्त आय।

एग्रोटूरिज्म (Agro-Tourism):

शहरी लोगों को खेती का अनुभव देकर कमाई।

D. जलवायु-सहिष्णु खेती

जैविक खेती (Organic Farming):

कम लागत, पर्यावरण अनुकूल।

मिश्रित फसल प्रणाली (Mixed Cropping):

एक साथ अलग-अलग फसलें उगाकर जोखिम कम करना।

जल संचयन (Water Harvesting):

तालाब, चेक डैम बनाकर पानी बचाना।

4. सफलता की कहानियाँ (Case Studies)

✅ सहकारी मॉडल – अमूल (गुजरात):

छोटे डेयरी किसानों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी बनाई।

✅ जैविक खेती – सिक्किम:

पूर्ण जैविक राज्य बनकर निर्यात बढ़ाया।

✅ FPOs – महाराष्ट्र और केरल:

किसानों ने समूह बनाकर सीधे निर्यात शुरू किया।

5. निष्कर्ष: लघु कृषि का भविष्य

चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन, बाजार तक पहुँच की कमी, कर्ज़ का दबाव।

संभावनाएँ: तकनीक, सहकारी समितियाँ, सरकारी योजनाएँ।

जरूरी कदम:

किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना।

जल प्रबंधन और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना।

FPOs और डिजिटल मंडियों को मजबूत करना।

"किसान की उन्नति ही देश की उन्नति है।"

- सरदार वल्लभभाई पटेल

क्या आप किसी विशेष राज्य में लघु कृषि के मॉडल या नई कृषि तकनीकों के बारे में अधिक जानकारी चाहेंगे? ???

Read Full Blog...